膝の痛みを起こす原因は、膝とは限りません

膝関節が腫れて痛いときなど、膝への手当をします。

膝への痛みの引き金は、ほとんど荷重トラブルです。荷重の際に、なぜ膝に痛みを引き起こすようになったのかを考えないと再発します。

膝は、胴体など上体の重さを受け止めることと、地面からの衝撃に対応することを同時に担っています。

膝にとって「足指・足部・下腿」という下側について、力不足や不安定、衝撃吸収不足であれば、膝へのストレスは増大します。

また、上側である「股関節」が、あるべき役割を果たさなければ膝へのストレスは増大します。

日常の動作の中で、足部の不安定性や股関節の運動性低下が膝にストレスをかけている要素があるのであれば、それらを改善することで再発防止や改善につながるので、そのメカニズムについて説明を進めていきます。

もちろんダメージを受けているのは膝なので、膝への手当は当面重要です。

また、成長期が、O脚特有の問題にカカをっていることを合わせて提案させていただきます。

足部からの影響

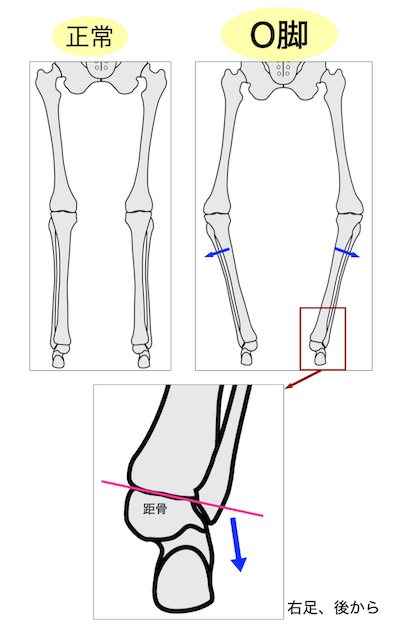

足の後方から見ています。踵骨や距骨が外に傾くと下腿の骨も内側に傾き、O脚の原因になります。膝は、仕方なくOになっているのです。

O脚は、下腿の骨の脛骨上端内側と大腿骨の下端内側のが当たって「膝の内側」が痛くなります。

なぜ外に傾くのかは、アーチが高い(ハイアーチ)など考えられなくは無いのですが、扁平足でO脚の方もおられますので、現時点では、女性特有の幅広骨盤、ナローベースなどの要因で足部より重心が外に行ってしまうことが最有力と思っております。

女性特有の骨盤の幅が広いこととO脚

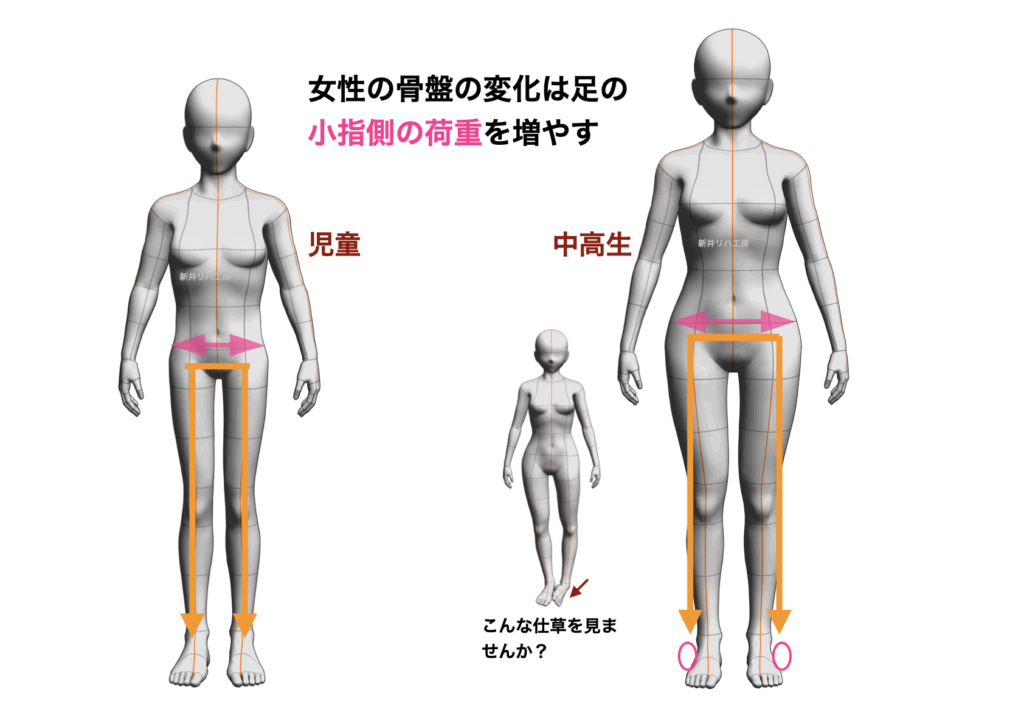

女性の骨盤変化は、小指側荷重が多くなる

女性の思春期の体型変化は、劇的でもあります。

今まで履いていたスカートやズボンが入らなくなって「太った?」と悩むこともあるでしょう。

いいえ、大人の女性(胎児を入れておける広い骨盤)としての骨盤の変化なのです。

一般に、男性の骨盤に比べ低くて広い(縦が短く横が長い)ことが特徴です。

図の「児童」より「中高生」の骨盤の幅が広くなっているのは一目瞭然ですが、骨盤が広くなった分、相対的に足の位置が内側になって「小指側に体重がかかりやすく」なります。

4〜5年かけて、足の裏全体で体重を支えていた状態から、小指側に若干シフトすると考えられます。

この変化は、男性には経験できないことです。

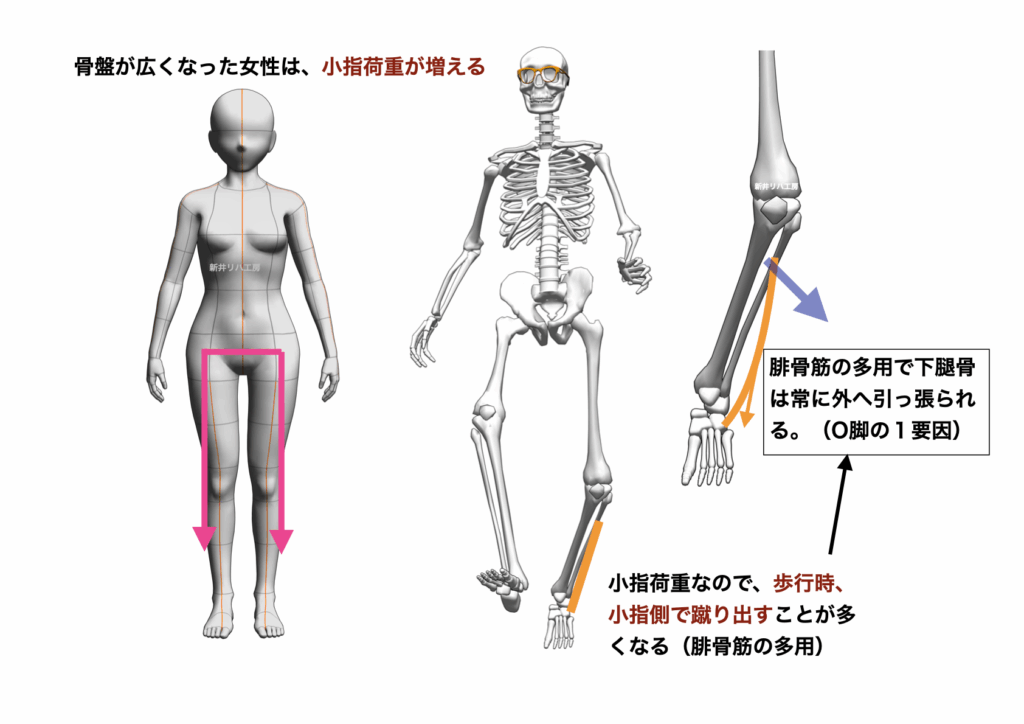

小指荷重の増加は、下腿外側筋(腓骨筋)の多用に直結

骨盤が広くなったことで小指側荷重が増えました。

体重のかかる位置の変化は、筋肉の使い方の変化となります。

体重を受ける筋肉もあれば、移動し進むための筋肉もあります。後者の代表例は「歩行時の蹴り出し」です。

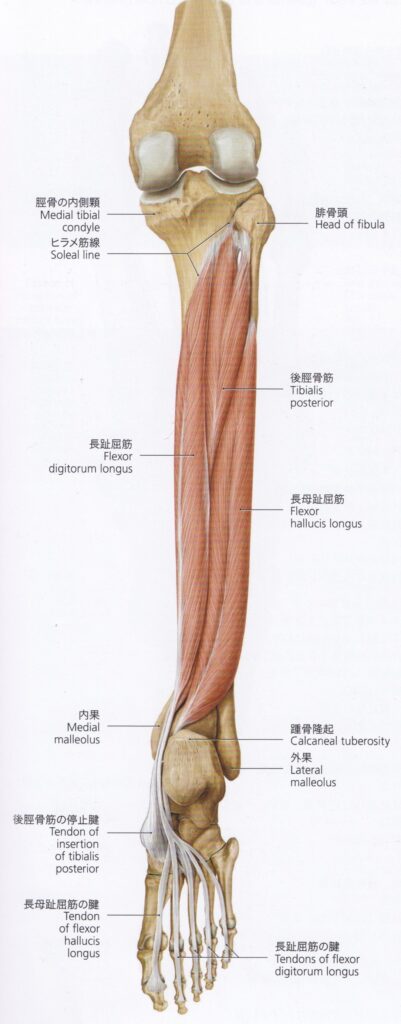

標準的な蹴り出しは、下腿三頭筋がメインで、下腿の両側にある後脛骨筋(内側/親指側)や腓骨筋(外側/小指側)が左右バランス調整を行いながら蹴り出し補助をしています。

小指側荷重の増化は、地面の蹴り出しが小指側偏重となります。(小指側で蹴るということ)

つまり、腓骨筋の多用となります。

O脚の方の中で、長く歩くとふくらはぎの外側が痛くなると訴える方は多いです。これは、腓骨筋のオーバーワークと思います。

もう一つ、提案があります。

「腓骨筋の多用は、下腿を常に外に引っ張っぱり、O脚の要因の一つになっている」ことを考えてほしいです。

下腿が、理由もなく歪曲しないです。O脚ができてしまうと、自重も手伝いますが、腓骨筋の日常的な引っ張りは大きいと思っております。

ナロー(狭い)ベースは、Oを定着させる

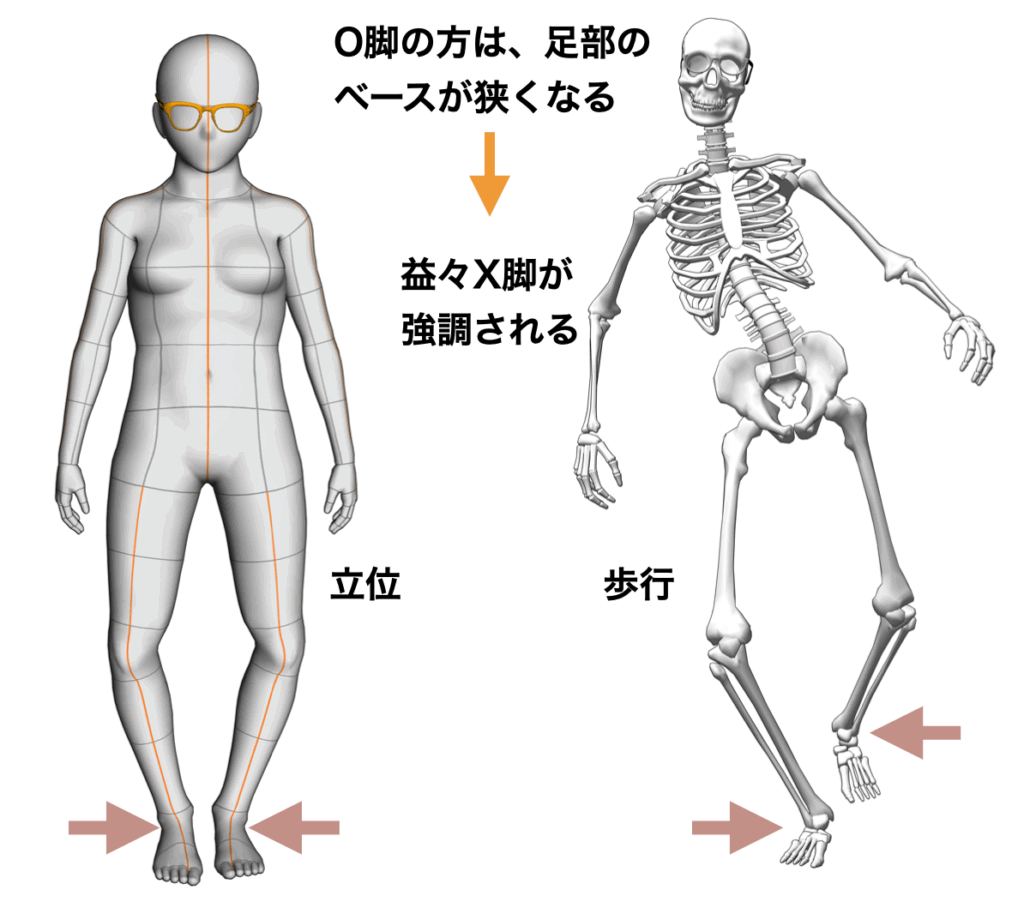

O脚の方は、足部の外側(小指側)に体重を受けるようになり、「ナロー(狭い)ベース」となります。

立位では、無意識でスタンスを広く(足幅を狭く)とってしまいます。

歩行でも「ナローベース」は変わりませんが、立位よりO脚角度は増える傾向になります。(荷重量が増えるため)

対策は、均等な足指の床つかみ(できれば、親指側の支えと蹴り出し)とワイドベースの習慣化と考えています。

まとめ

- 膝の痛みを起こす原因は、膝とは限りません。

- 足部からの影響について。

- 女性の思春期の骨盤変化は、小指側荷重が多くなり、下腿外側筋(腓骨筋)の多用に直結し、O脚形成に関与していると筆者は考えています。

- ナロー(狭い)ベースは、Oを定着させるので対策が必要です。