足指の踏ん張りが、なぜ必要か

足底や足指、「アーチ」は、バランスや推進力を地面に伝えるタイヤ

膝下の安定は、とても重要です。

車のタイヤのグリップ力はエンジンの力を地面に伝える役目です。

溝のなくなったタイヤや空気の抜けたもしくは入り過ぎてパンパンになったタイヤでは、グリップは上手くきません。

地面を捉えない足指や「力」が入らない足底筋で「アーチ」は機能せず、バランスや推進力を地面に伝えられるでしょうか?

足部の「アーチ」や「リスフラン関節」「足関節」「下腿」はサスペンション

サスペンションは、路面が変化してもハンドルを切っても、タイヤが地面との接地を損なわないようにタイヤの位置を変えてくれます。

「ヒト」に言い換えると、足部の「アーチ」や「リスフラン関節」「足関節」「下腿の回旋」などは、足指や足底が地面との接地(凸凹・滑る・滑らない・斜め・痛いなどのさまざまな条件)を上手くいかせるために足部や下腿の位置を変えてくれます。

適正な「タイヤ」と「サスペンション」で、いろんな地面に対応し、力を効率よく伝えることができます。

足指の踏ん張りによって、足指や足底の筋肉が活性化します。

足指や足底筋、下腿筋の相互関係

下腿・足底筋などは、膝関節の土台なっているので、膝関節に痛みがある方には、ここの理解が特に大切です。

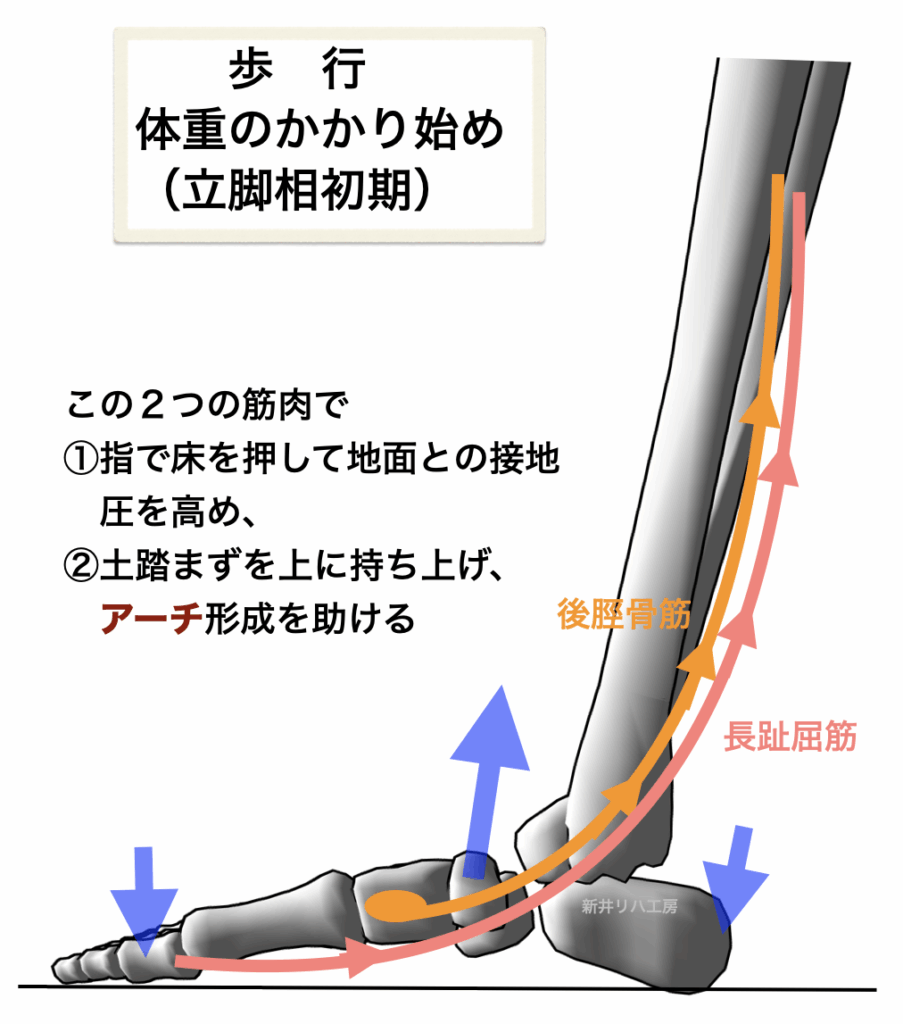

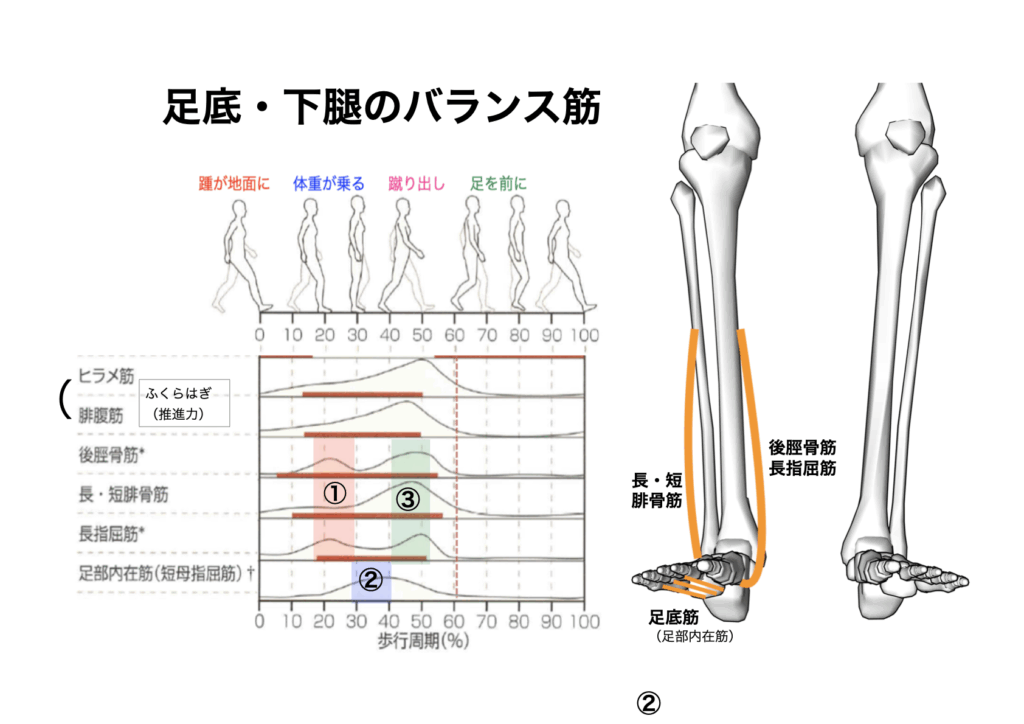

立脚初期では、後脛骨筋と長趾(指)屈筋がアーチの準備

- 足底での体重のかかり始めでは、歩行筋電図の①にある通り、後脛骨筋と長趾(指)屈筋がまず働きます。

- 後脛骨筋は足根骨(舟状骨)、長趾(指)屈筋は足底から上に持ち上げて、足のアーチを作る準備をします。

- アーチは、踵と母指球/小指球に荷重を強調させます。そこで、長趾(指)屈筋は、足の指を地面に押し付け、立位バランスや蹴り出しに足指筋が働きやすくなります。

つまり、

立脚相初期では、アーチの準備と足指を地面に押し付け、「グリップ」効かして身体の力が地面に伝わりやすいようにしています。

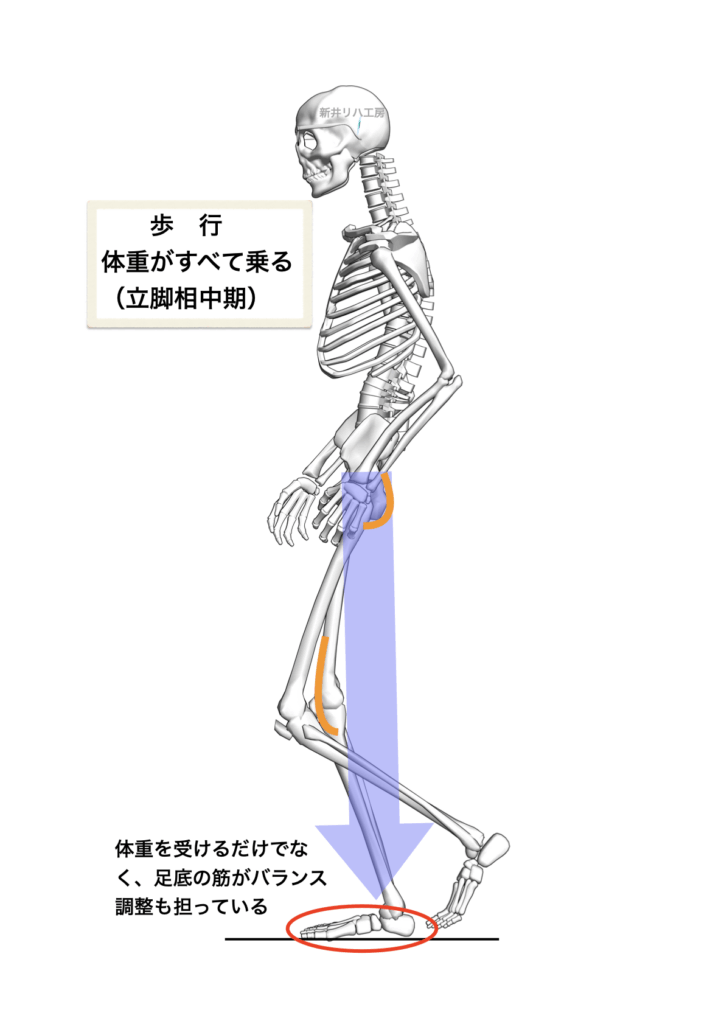

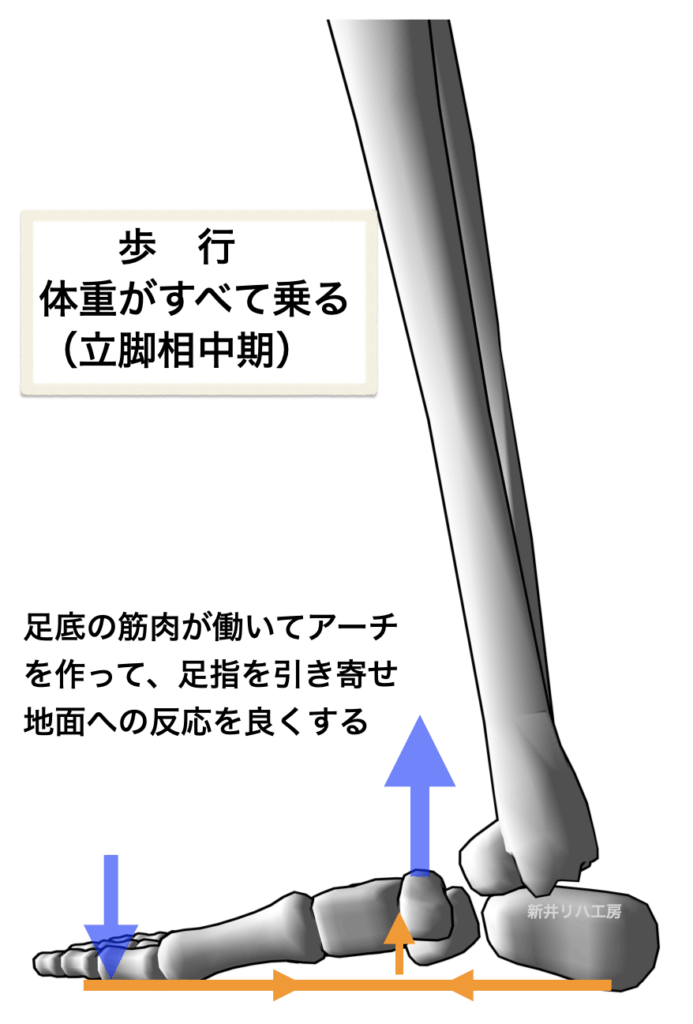

立脚中期では、足底内在筋でアーチを下から支え、クッションと足指バランスを担う

立脚中期では、片足に反対側の重さを含め、全体重がのります。

支持側の足の膝の前の大腿四頭筋や股関節の後ろの殿筋が働いて前後調整をして、体重が足底の中に収まるように調整します。

これはとても大切なことで、体重が足底の中にないと、次の動作である「蹴り出し」になりません。

立脚初期で、後脛骨筋と長趾(指)屈筋が足根骨を引っ張り上げて、アーチ形成の下地を作ると説明しました。

次は、歩行筋電図の②の足底の内在筋の働きに移ります。

後脛骨筋と長趾(指)屈筋が足根骨を引っ張り上げたところに足底内在筋が働き、さらにアーチを支えます。

ちょうど「弓」の弦を引いて弓幹(ゆがら)がしなる感じです。

足部のアーチについて、役割を整理します。

・階段を降りるや歩行にブレーキをかける、ジャンプの着地などクッションの役目。

(この能力を高めることは、膝/股関節/腰の負担を変える可能性が高い)

・足指を引き寄せ、足指の腹と地面のグリップ力を高め、バランス能力を高めます。

・歩行や走行の「蹴り出し」のバネとして推進力アップの役目。

足指の踏ん張りは、アーチ形成に役立つ

筆者は、扁平足であります。左右の写真は、私の右足です。

左の写真は、普段の状態です。

右は、足指を床に押し付ける(床をつかむ)ことをしています。土踏まずが持ち上がっています。

足指を床に押し付ける(床をつかむ)は、足底の筋を収縮させ、アーチを改善させます。

足指の踏ん張りと「下腿」と「膝」の安定

足指や足底筋の踏ん張りは「アーチ」を作り、下腿の内外の安定に役割を担っています。https://araireha.rehaness.com/toe-support-and-arches/(足指の踏ん張りとアーチ)

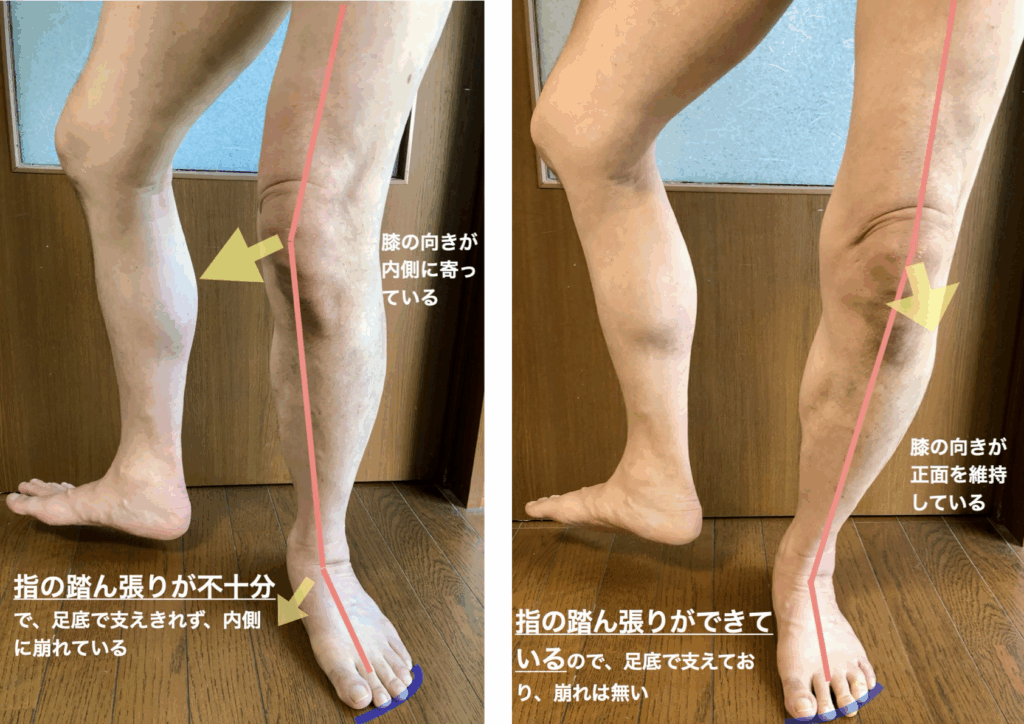

では、足指の踏ん張りと「下腿」と「膝」の安定の実例をあげましょう。

右の写真ほ比較してみてください。

パット見、よく分からないかもしれません。

「左足支持で右足後ろにステップしています」の図です。

左図は、足指踏ん張っていません。右図は、足指踏ん張っています。

では、説明をしましょう。

全体を見ると、左図は膝が内側に寄ってX脚になっています。

左図の足部の重心も内に寄ってアーチが崩れています。

膝のお皿(膝蓋骨)の向きが、左図は内に向き、右は正面を向いています。

左右の図の違いは、足指が床に対して踏ん張っているかいないかです。

足指の踏ん張りのまとめ

- アーチを助け、荷重時の足部の重心を内に崩れないようにしています。

- アーチを助け、距骨の傾きを水平の保ってX脚を防ぎます。

- アーチを助け、X脚と合わせて下腿の外旋位荷重を防ぎます。

(膝が内に入るので、下腿は外旋を強制されます)

膝の安定テーマなので、崩れタイプのX脚と足指の踏ん張りを説明しました。

O脚については、O脚テーマを別に設けます。

まとめ

- 足指の踏ん張りが、なぜ必要かをタイヤとサスペンションに例えて、グリップと路面対応で説明しました。

- 足指や足底筋、下腿筋の相互関係は、立脚初期と中期に分けて、アーチ形成やバランス・蹴り出しとしての役割を説明しました。

- 足指の踏ん張りと「下腿」と「膝」の安定を実際の例を用いて示しました。