膝関節のロックは、筋肉の省力化に役立ちますが、足全体の脱力傾向を作り出します。

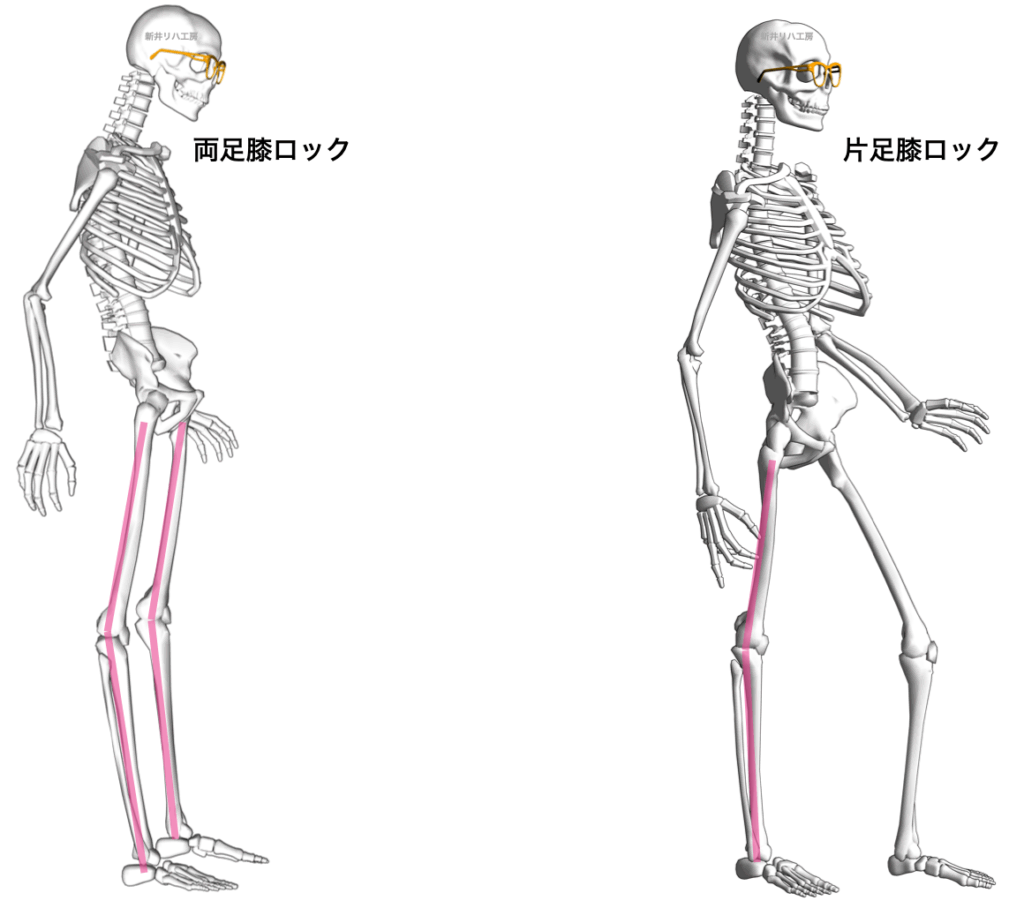

膝関節ロックは、立位で両足や片足で、膝を後ろに引いて固定する

ここで言う「膝関節ロック」は、半月板損傷のように膝関節内の原因でロックが起こる現象を指してはいません。立っているときに、筋肉の省力化をするためにロックをしていることを指しています。

この動作は、無意識でしています。人によってロックの仕方に差がありますが、「膝を伸ばす」と言うより「膝を後ろに引いて」ロックするという感覚が近いと思います。

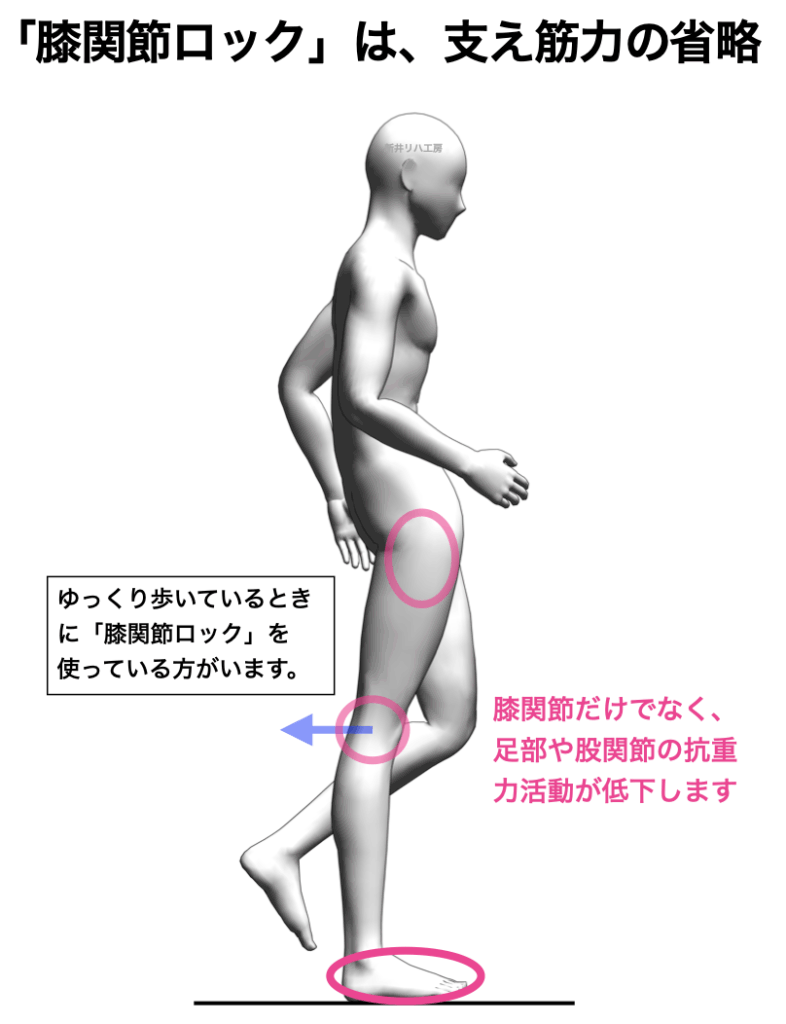

歩行での「膝関節ロック」は、足を棒のように使い、足部や股関節の筋活動も低下する

立っているときに、片足もしくは両足の膝をロックしているのはよく見ます。

しかし、人によっては歩いているときにも「膝関節ロック」を使う方も見受けられます。

歩行の中で、支えている側の膝を「ロック」して棒のように使うことになります。さすがに速い歩きではロックはできませんが、ゆっくりな歩行で見られる方が居られます。

自分の体重を支える止めに働くべき膝の筋肉を省略するわけです。

省力化は、膝に関係する筋肉だけでなく、足や股関節である支える下肢の抗重力の筋肉の活動も落としてしまいます。

立っているときに足部は足底で床を捉え、股関節は体幹や頭部上肢の重さのクッションの役目をはたします。

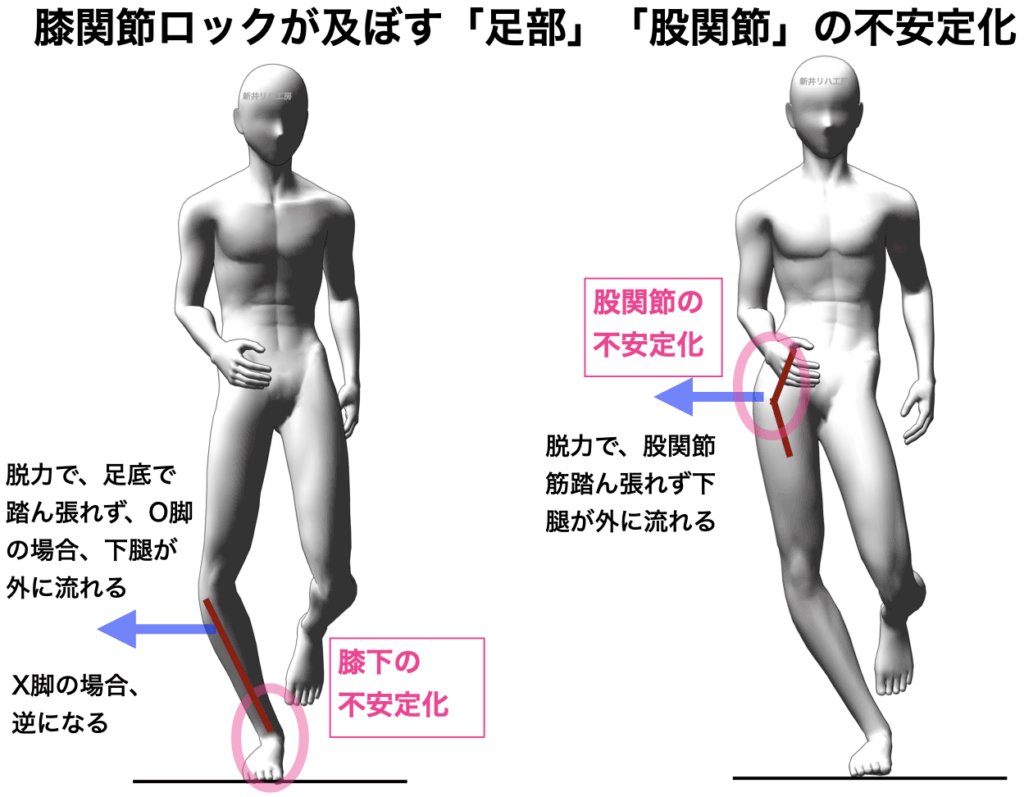

膝にかかわる筋肉は、足や下腿にかかわる筋であったり、股関節に関わる筋であったりするので、膝の脱力は、足部や股関節の安定に影響が出ます。

また、足への荷重が「踏ん張りバランスをとる」から「体重を寄りかける」に変わるとさらに脱力の習慣化が進むと考えられます。

膝ロックの足部への影響は、「足底の床を捉えることの低下」「足底や下腿筋の反応低下による足底アーチ能力の低下(X脚を促す)」「股関節の横流れによる下腿の外側筋の過剰収縮(O脚を促す)」などです。

股関節への影響は、立脚相時の「股関節の前流れ」「股関節の横流れ」が誘発されます。

習慣になると、足/膝/股関節が不安定化し、傾向にあったX脚やO脚がより強く出る

膝関節ロックは、無意識であり人間の脳は、合理化という「ズル」が大好きなので、習慣化してしまうのです。

- 省力化度体は、筋肉の働きを合理化しているだけなので、異常なサインではなく、責められるべきものではありません。

- 膝関節ロックの習慣は、抗重力活動の機会を減らし、弱化を進めます。

神経システムは、それを肯定もしくは是認するのだと思います。 - この習慣は、足は、「踏ん張りバランスをとる」から「体重を寄りかける」に役割が変化していくと私は思っています。

- そして、この習慣が長く続くと足部/膝/股関節がゆるくなっていくので、体重がかかったときに受け切れず、膝や股関節が横や前に流れ、もともとあったX脚やO脚の進行が進むと思われます。

逆に言うと、足部や膝/股関節の抗重力活動が保てれば、X脚やO脚の進行は遅らせることができると言うことです。

まとめ

- 膝関節ロックは、立位で両足や片足で、膝を後ろに引いて固定する筋肉の省力化で無意識に行われます。

- 歩行での「膝関節ロック」は、比較的遅い歩行で見られ、足を棒のように使い、足部や股関節の筋活動も低下します。特に足部の脱力はアーチなどに影響が出ると考えられます。

- 習慣になると、足/膝/股関節が不安定化し、「踏ん張りバランスをとる」から「体重を寄りかける」に役割が変化して脱力が進み、X脚やO脚がより強く出る傾向になります。