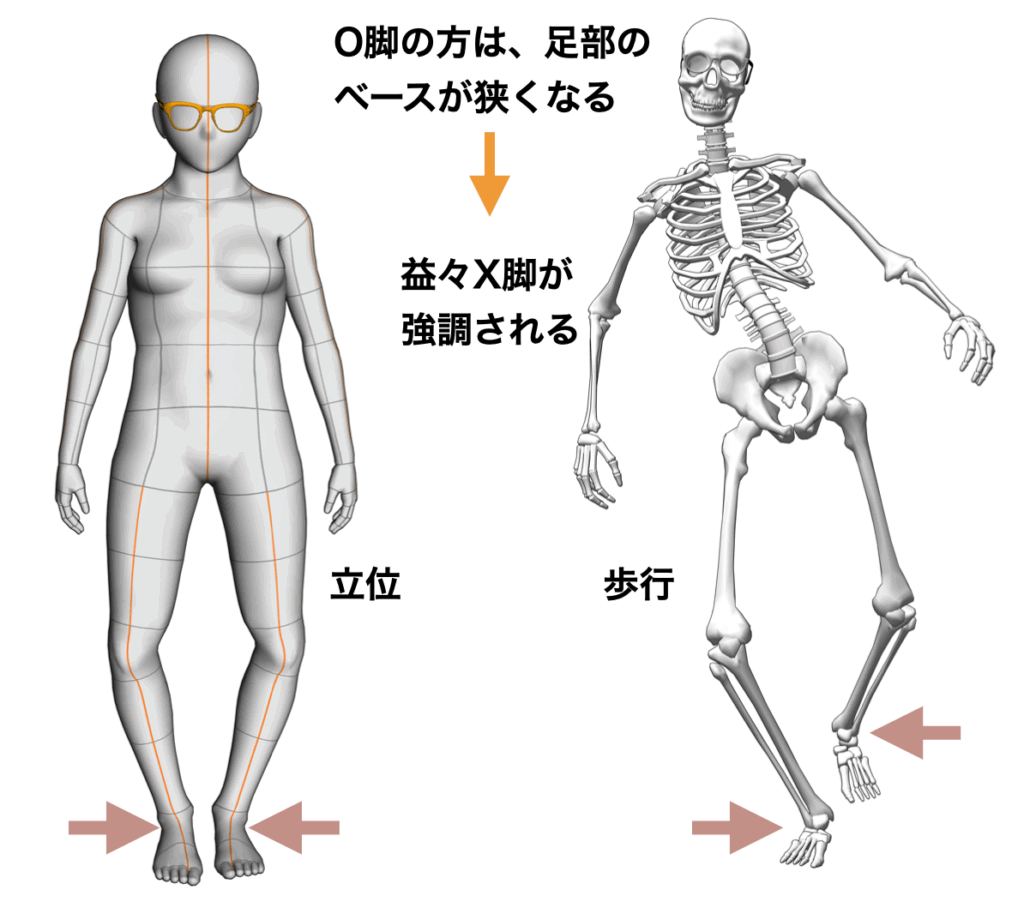

ナロー(狭い)ベース

O脚の方は、下腿が外側に傾いた状態で荷重するのが「普通/日常」です。

結果、足部の外側(小指側)に体重を受けるようになり、「ナロー(狭い)ベース」となります。

立位では、無意識でスタンスを広く(足幅を狭く)とってしまいます。

歩行でも「ナローベース」は変わりませんが、立位よりO脚角度は増える傾向になります。(荷重量が増えるので)

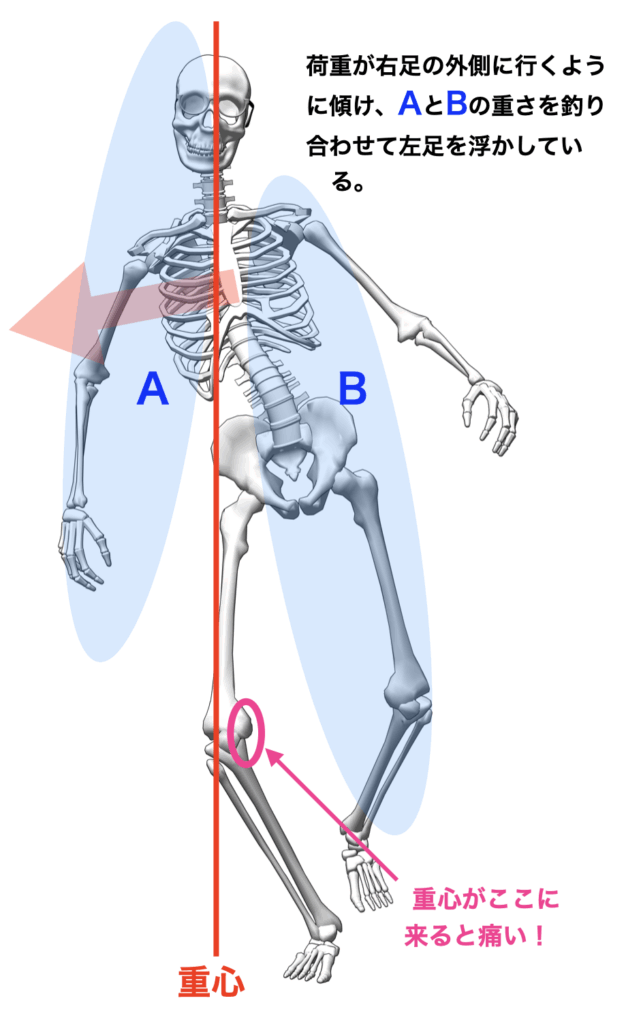

上体の横振り

歩行では、進むために必ず「片足荷重」が必要です。

元々O脚の方は、膝の「内側」が痛いのです。

痛いのを防ぐために、図のように荷重が、支持足(図では右足)の膝の内側を越えるように上体を左に傾け、調整します。

上体の傾きが計算通りにうまく行けば良いのですが、うまく行かず「痛み」起こすこともあるようです。

このやり方は、痛みを回避するための「代償動作」です。

AとBの重さの釣り合わせは、筋肉活動を使いません。本来の抗重力活動をキャンセルしています。この「代償動作」の習慣は、本来の抗重力筋肉活動を弱体化させて、O脚はさらに進行することになります。

対策練習としては、前項も合わせて、足指全部使う「ワイド(狭い)ベース」と床つかみ(押し)で、足部下腿筋参加が重要です。

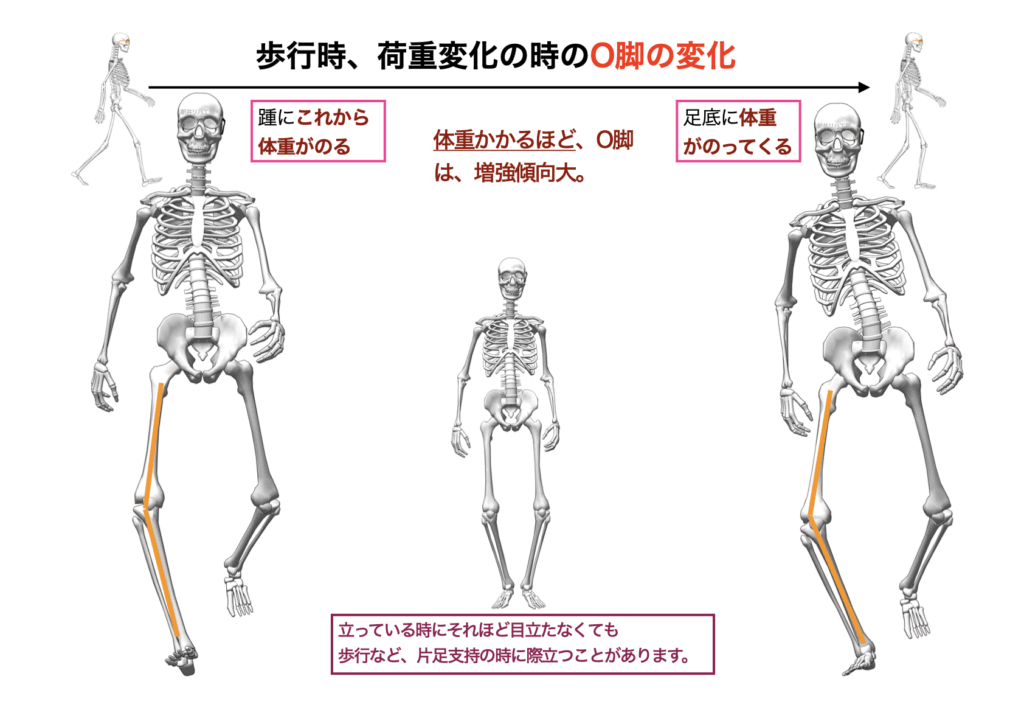

O脚は、荷重のかかり具合で変わります

鏡などに自分の足を映して観察して、XだOだと納得している方がほとんどと思います。

両足荷重で、動きのない立位荷重に比べ、歩いている時の膝にかかる荷重量は3〜4倍と言われています。

立っている時より、歩いている時の方が、O脚の角度は大きくなります。階段や小走りだとさらに大きくなっていると思っていいです。

少し怖いですね。

O脚は、荷重のかかり具合で変わるので、「静的観察」だけでなく「動的観察」がご自身の状態を知る上で大切です。

まとめ

- O脚は、ナローベースになります。

- 上体の横振りは、痛みを避けるためですが、本来の抗重力筋活動が低下してしまいます。

- O脚は、荷重のかかり具合で角度が変わるので、自分自身の「動的観察」も重要です。