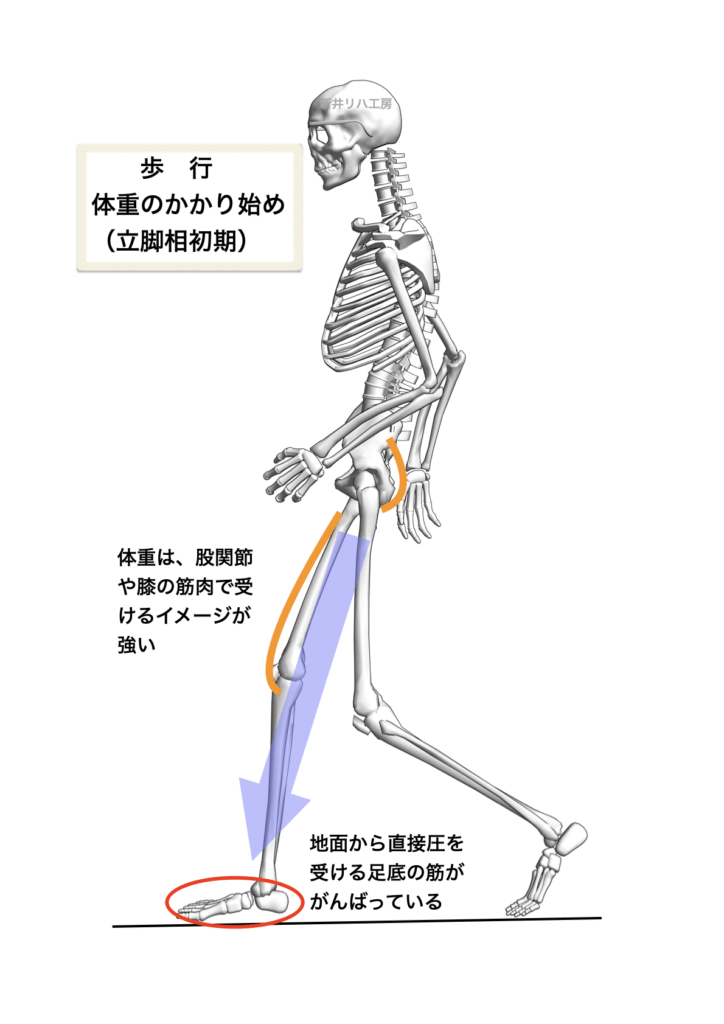

荷重で地面から直接圧を受けるのは足底面

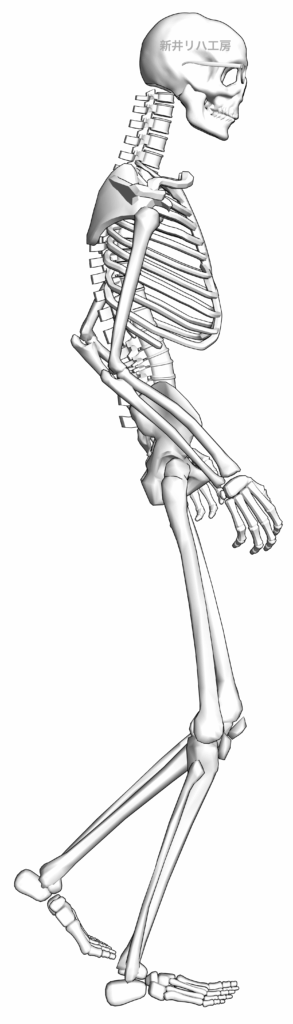

私たちが「立ち上がる」「立位での振る舞い」「歩く」などほとんど意識しないですが、地面との接点は「足底面」です。

抗重力活動としては、膝関節や股関節・体幹などイメージしやすいですが、地面に直接対抗する「足底面」や「足指」「足首」の抗重力活動はとても大切です。

膝から上の体の「動き」や「力」が、効率よく地面に伝わることは、移動や動作を良くします。

地面に接地しているタイヤのグリップが悪いと車は安定して走ることはできません。

.1-1024x724.png)

歩行の筋電図を見ると、足底の筋の働きは、蹴り出しを除くと山が二つあり、踵接地後の

①の体重のかかり始めの「立脚初期」

②の体重がほとんど乗った「立脚中期」 に分かれます。

これからこの①と②について考えてみましょう。

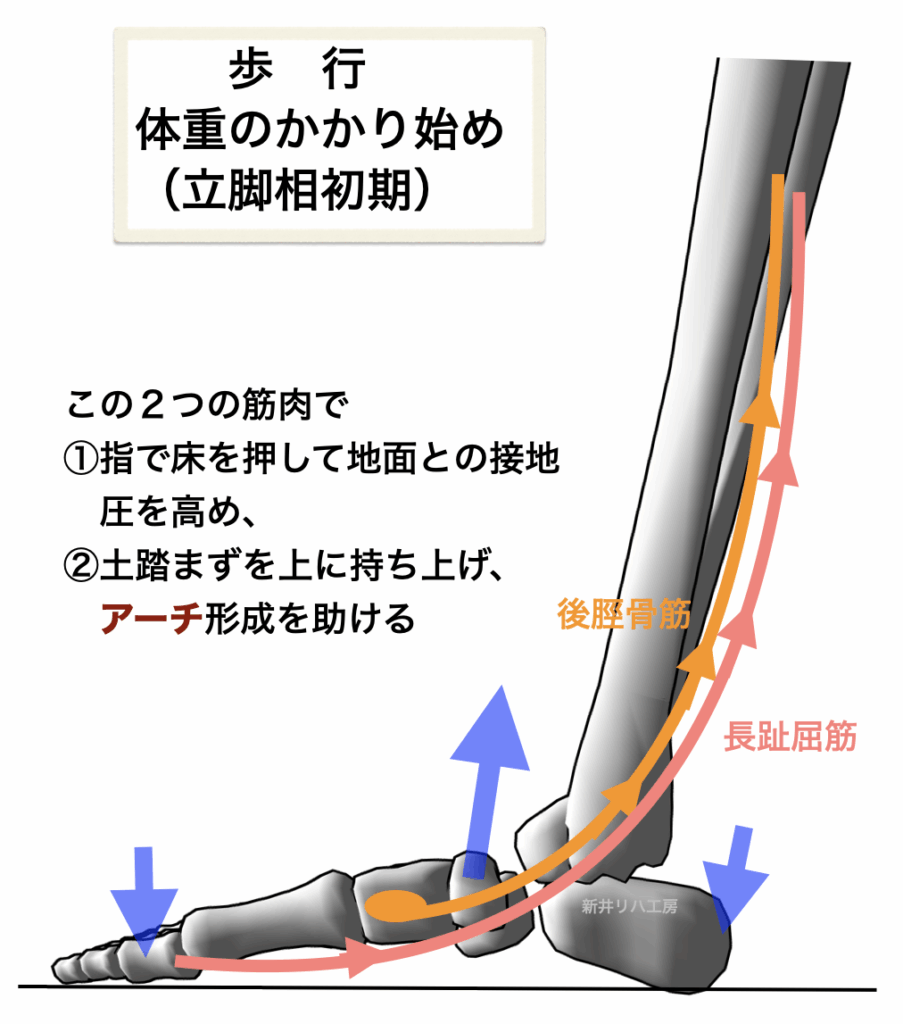

立脚初期では、アーチ上部を引っ張り上げ、足指で地面を押す(踏ん張る)

歩行で、足に最初に体重がのるのは踵です。

それは、教科書的だと言われる方もおられると思います。

確かに、多く方のの歩きを見ていると、いきなり足底荷重であったり、蹴り出しがほとんど見られない方もおられます。

踵荷重の乏しい方は、踵圧が股関節に伝わっていないので股関節の筋肉の働きが弱かったり偏ったりします。

蹴り出しの乏しい方もですが、壮年期以降の方に見られるように感じます。

足底での体重のかかり始めでは、歩行筋電図の①にある通り、後脛骨筋と長趾(指)屈筋が働きます。

後脛骨筋は、足根骨の舟状骨を上に引っ張り上げます。

長趾(指)屈筋は、足の指を地面に押し付け、足根骨を持ち上げます。(アーチ形成のひとつ)

つまり、

- 立脚相初期では、足指を地面に押し付け、「グリップ」効かして身体の力が地面に伝わりやすいようにしています。

- 後脛骨筋と長趾(指)屈筋は、足根骨を引っ張り上げてアーチ形成の下地を作ります。

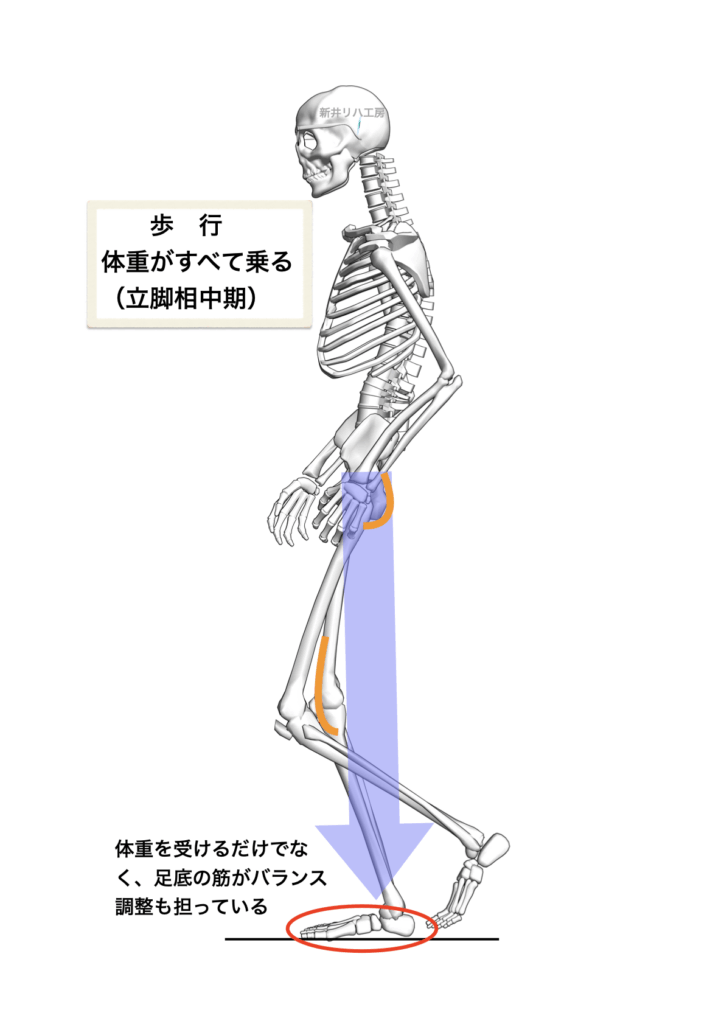

立脚中期では、足底内在筋でアーチを下から支え、クッションと足指バランスを担う

立脚中期では、片足に全体重がのります。

反対側の体の重さも全部かかります。

支持側の足の膝の前や股関節の後ろの根肉が働いて、体重が足底の中に収まるように調整します。

これはとても大切なことで、体重が足底の中にないと、次の動作である「蹴り出し」になりません。

立脚初期で、後脛骨筋と長趾(指)屈筋が足根骨を引っ張り上げて、アーチ形成の下地を作ります。

次は、歩行筋電図の②の足底の内在筋の働きに移ります。

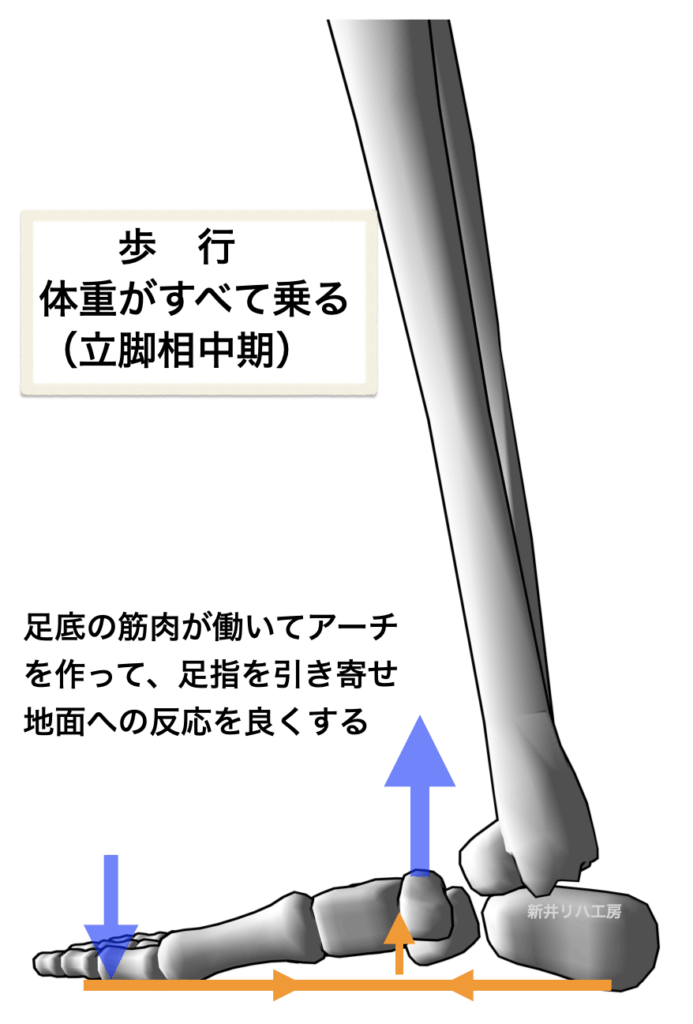

後脛骨筋と長趾(指)屈筋が足根骨を引っ張り上げたところに足底内在筋が働き、さらにアーチを支えます。

ちょうど「弓」の弦を引いて弓幹がしなる感じです。

足部のアーチについて、役割を整理します。

・階段を降りるや歩行にブレーキをかける、ジャンプの着地などクッションの役目。

(この能力を高めることは、膝/股関節/腰の負担を変える可能性が高い)

・足指を引き寄せ、足指の腹と地面のグリップ力を高め、バランス能力を高めます。

・歩行の「蹴り出し」のバネとして推進力アップの役目。

足指の踏ん張りは、アーチ形成に役立つ

筆者は、扁平足であります。左右の写真は、私の右足です。

左の写真は、普段の状態です。

右は、足指を床に押し付ける(床をつかむ)ことをしています。土踏まずが持ち上がっています。

「足指を床に押し付ける(床をつかむ)は、足底の筋を収縮させ、アーチを改善させる。

まとめ

- 荷重で地面から直接圧を受けるのは足底面で、グリップ能力は大切です。

- 立脚初期では、アーチ上部を引っ張り上げ、足指で地面を押し(踏ん張る)ます。

- 立脚中期では、足底内在筋でアーチを下から支え、クッションと足指バランスを担います。

- 足指の踏ん張りは、アーチ形成に役立つことは、トレーニングに役立ちます。