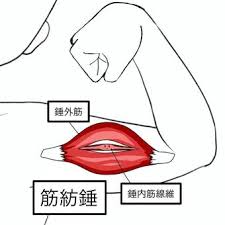

伸長反射は、筋肉内の筋紡錘から情報をもらって起こります

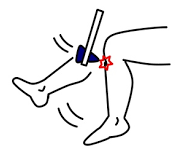

膝のお皿下をハンマーで叩く「膝蓋腱反射」をご存知でしょうか?膝の腱を叩くとその延長線上の筋肉が一瞬伸ばされます。

「筋肉が伸ばされた」という筋紡錘からの情報は、感覚神経を伝って脊髄に入って「その筋肉を収縮せよ」と言う指令に置き換わります。

これが「反射」です。

筋肉が伸ばされると反射的にその筋肉が収縮する。これが「伸長反射」です。

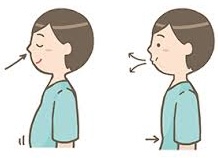

呼吸運動も筋紡錘が関わっています

呼吸運動を例に取ります。

呼吸は、息を吸い込んだり(吸気)吐いたり(呼気)します。

吸気と呼気の切り替えは、どのようにされているのでしょう。

息を吸うと肺が膨らみ、気管支や肺が伸ばされます。この伸ばされセンサー(主に筋紡錘「筋肉内センサー」)が働き、伸ばされ過ぎないように、吸う動作を抑制して呼気を促す反射を呼吸反射(ヘーリング・ブロイエル反射)といいます。

膝蓋腱反射よりも複雑ですが、基本的に両者とも反射です。

しかし、私たちは状況に合わせて呼吸数や深さを変えています。定型的ではありません。

柔軟性があります。

伸長反射に対する考え方を変えよう

伸長反射は、定型的で融通の効かないものであると考えられてきました。私も例に漏れず、伸長反射は実際の運動とは結びつかないし、そのセンサーである「筋紡錘」の知識は運動にどう関わっているのか実感としてよくわかりませんでした。

定型的で融通の効かないものであると言う結果は、神経を損傷した動物実験(脊髄動物など)だけで得られたものだからです。

近年は、反射には柔軟性があって、複雑な実際の運動に組み込まれているという考え方が支配的になっています。(カンデル神経科学)

呼吸の例に戻ると、「呼吸反射」の元は、定型的で融通の効かないものだけれど、心拍などの情報や脳からの意図的な指令によって、反射発動の閾値を変化させ、状況に応じて呼吸の回数や深さを変えられるシステムがあると言うことです。

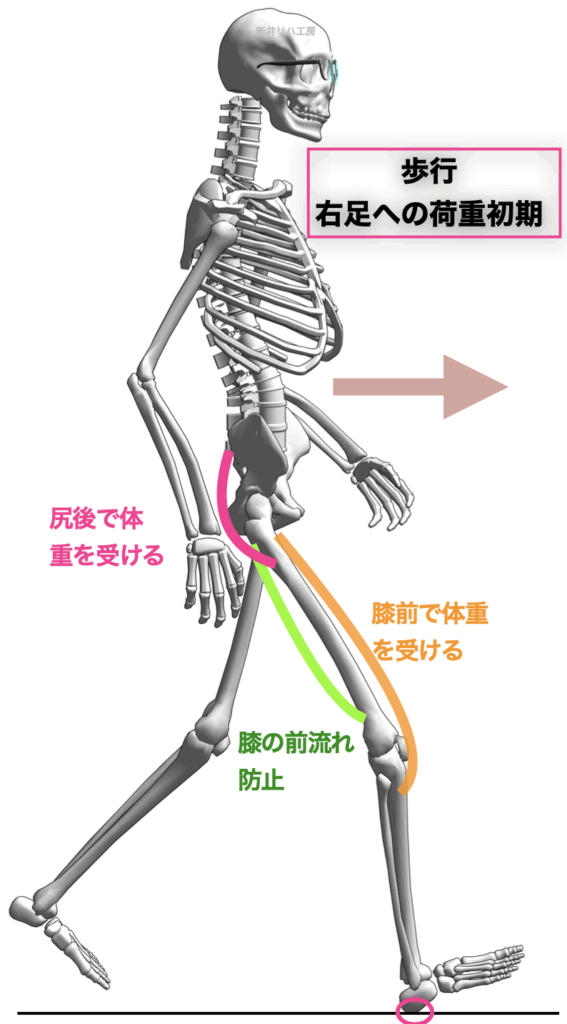

運動と筋紡錘

運動や動作も同じです。動作プランや運動パターン選択は「脳」です。

実際の歩行動作の中で、お尻の「殿筋」や腿の「大腿四頭筋」の体重負荷に見合った力加減をするをする必要があります。

どれくらいの張力負荷がかかっているかを張力センサーである「筋紡錘」が測り、反射的に筋肉収縮させますが、その収縮を脊髄や脳が修正をして、その状況にあった収縮に落とし込みます。

実際動作では、筋紡錘などの運動の結果情報がないとぎこちない動きになります。筋肉の出力調整は、感覚情報がないとが決められません。

まとめ

- 伸長反射は、筋肉内の筋紡錘から伸長感覚情報をもらって、その筋肉の収縮を起こす現象です。

- 呼吸運動も筋紡錘が関わる「反射」ですが、「呼気」と「吸気」の切り替えは、状況に合わせて呼吸数や深さを変えるメカニズムがあります。

- 定型的で融通の効かない、伸長反射に対する考え方を変えましょう。

- 動作プランや運動パターン選択は「脳」ですが、実際動作では、筋紡錘などの運動の結果情報がないとぎこちない動きになります。筋肉の出力調整は、感覚情報がないとが決められません。