立っている時に見かける「膝ロック」など、筋肉を使わないで姿勢を保持する「省力化」は、正常な行いです。しかし、多くの場合習慣化し、筋弱化が進むと筆者は考えております。

ロックは、膝関節・股関節・腰椎に見られる

人間の関節は、260箇所以上あって姿勢を維持するのは大変です

また、大方の関節には、特徴的に動ける範囲が決まっていますが、筋肉でコントロールせれています。

特に、足/膝/股関節・骨盤/脊柱は、姿勢の維持に重要です。

姿勢を維持するために、筋肉が常時働くのは「疲れる」ので、関節の行き着くところで固定して(関節ロック)その周囲の筋肉コントロールを回避する手段(テク)を覚えます。

抗重力場面の関節ロックは、「膝関節」「股関節」「腰椎」に見られます。

関節ロック時の特徴

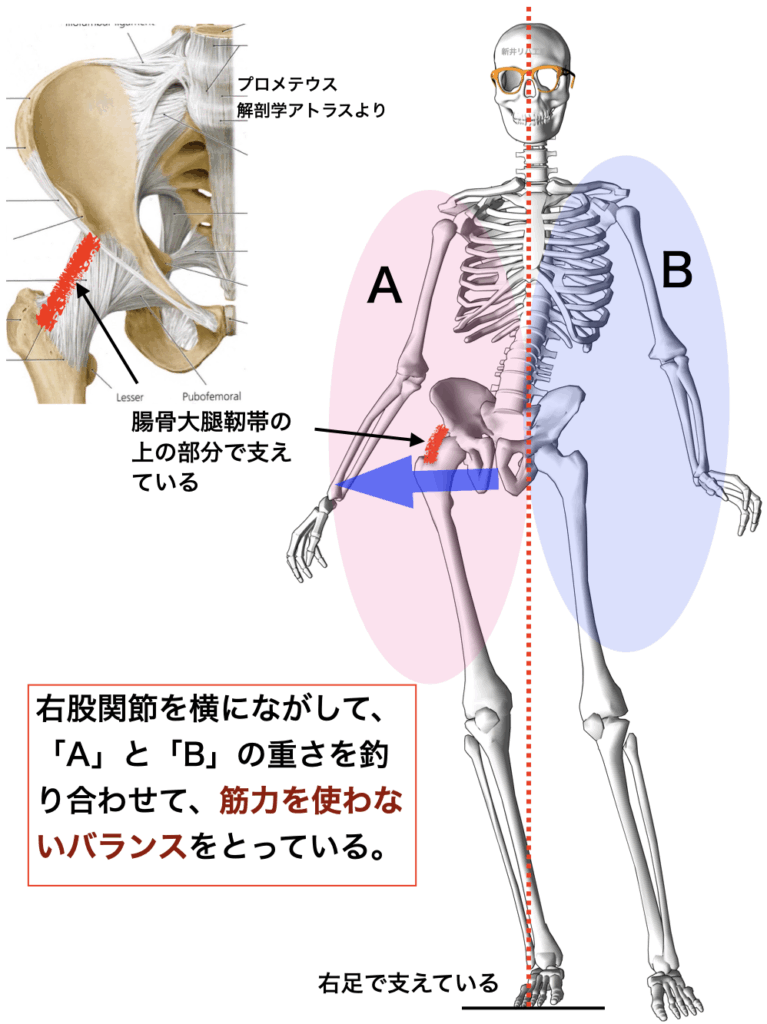

関節ロックで、抗重力活動が下がると、多くの方は、ヤジロベエ式のバランスになりやすいと考えています。

膝関節のロックを例にとると、結果的に右半身の重さと左半身の重さを均等にして釣り合わせる(ヤジロベエ)バランスの取り方をとる方が多いです。

この現象は、「股関節ロック」や「腰椎ロック」にも見られます。

ロックは、靭帯や骨に頼り筋肉の省力化をするので、筋肉使用は減り、抗重力活動は低下する

関節ロックとは

「関節ロック」とは、関節の行き着くところで固定すること。そのように神経指示が出ていると理解してください。少なくとも、ロックした関節を動かす筋肉を使わない指令が出ています。

ロックの固定方法は

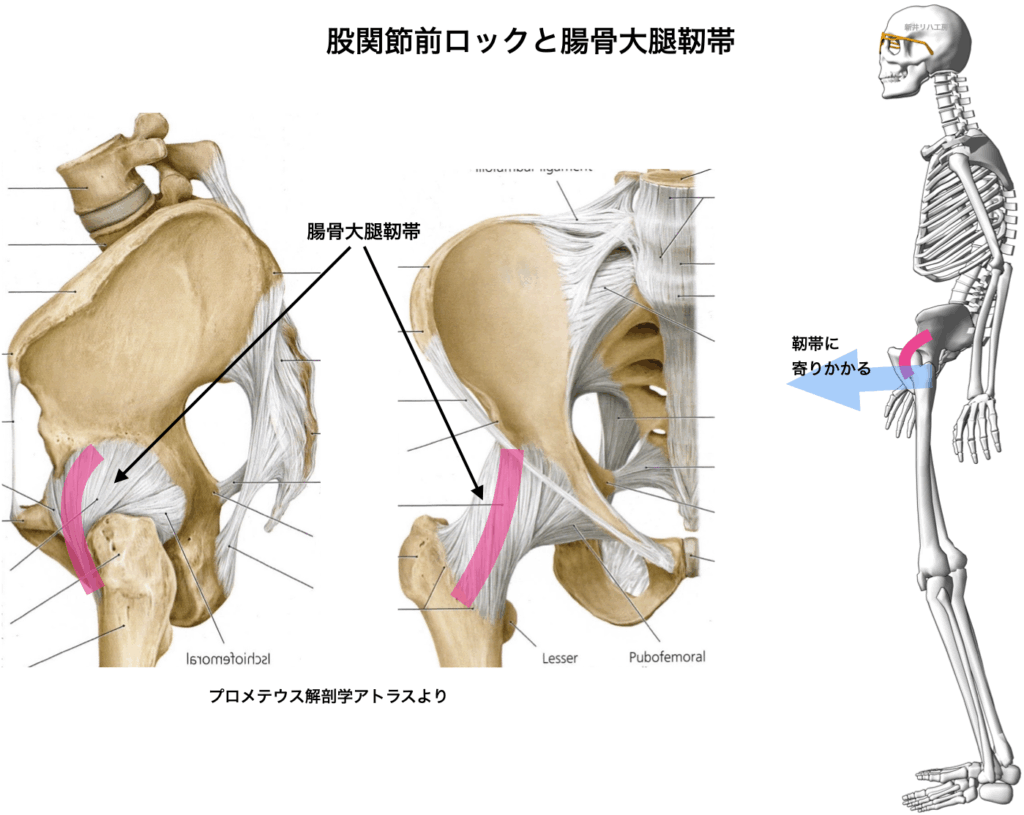

関節の固定方法は、靭帯や骨に頼ります。

膝関節や腰椎は骨性で、股関節は靭帯に頼ります。

図にあるように、股関節の周りにある靭帯は超強力で頼りがいがあります。

下腹を前に突き出したような立位姿勢の方をよく見かけると思います。

ロックの目的は筋肉の省力化

関節ロックの目的は、筋肉の使用を少なくすることでの省力化です。それは、ロック関節している場所だけの脱力ではなく、周囲もしくは抗重力活動そのものが低下します。

例えば、立っている時に、片足の膝関節ロックをして「休め」状態のときは、少なくとも支えている側の足/膝/股関節は、脱力状態になっていますよね。

この状態の習慣化は、筋弱化を招き「衰え」の進行をはやめると筆者は考えています。

ロックは、下肢の筋活動を使わないので、バランスを上体でとる傾向が増える

関節ロックは、他の関節の筋肉と可動域に影響する

- ロックした関節の筋肉は、その関節運動に参加しなくなります。動作の中でその関節以外の筋肉の役割が増えます。

例えば、ゴミ袋を取ろうとしたとき、膝をロックしている状態であると、股関節か腰の屈曲が多くなり、その筋肉の負担増が出てきます。 - ロックした関節の本来の動きを止めてしまうので、動作の中で、その関節以外の可動性の負担が増えます。

例えば、立って振り向こうとしたとき、股関節をロックしている状態であると、股関節の回旋が使えないので、膝や胸腰椎のに無理な回旋ストレスがかかります。

関節ロックによるバランスの影響

- 関節ロックは、下肢の筋活動を使わないので、どうしてもバランスを上半身でとる傾向が増えます。

本来は、下肢は抗重力やバランス対応を優先させて、体幹は上肢や手の動きのアシストに回りますが、下肢の役目が低下すると体幹/上肢は状況に応じて役割を変化させます。

この割合の変化は、統計上、加齢による筋力低下は上肢より下肢に現れるので、「関節ロック」の使用は年齢が上がるほど増えるので、「衰え」の進行に関係があると思っています。 - バランスの取り方が、「ヤジロベエ」式傾向になる。

関節ロックは、そもそも筋活動の省エネなので、全身的な省エネ反応の一環として捉えるべきです。

つまりバランスの取り方が、「筋活動」から「重さの釣り合わせ=ヤジロベエ」に変化する傾向となります。

まとめ

- ロックは、膝関節・股関節・腰椎に見られる。

- ロックは、靭帯や骨に頼り筋肉の省力化をするので、筋肉使用は減り、抗重力活動は低下する。

これは「衰え」の進行と関連しているのではないか。 - ロックは、下肢の筋活動を使わないので、バランスを上体でとる傾向が増える。

その「ロック関節」は、他の関節に筋力や可動域で負担を強いている。