動作の反応の低下は、身体が重力に対抗する反応が遅れたり弱くなってきたという言い換えもできます。

私たちの身体のセンサーが重力を感じて、その強さに応じて筋力を調節して立ったり動いたりしているのです。

年齢を重ね、老化によって、センサー数が減るのは仕方がないとして、とぼとぼ歩いて、足裏の圧センサーが十分に発動していなかったり、膝や股関節の関節ロックで抗重力筋の使用を制限して「重力情報」が伝わらず、結果として動作が鈍く張っていると筆者は考えています。

今回は、動作にまつわる「重力」「センサー」「抗重力筋」について解説いたします。

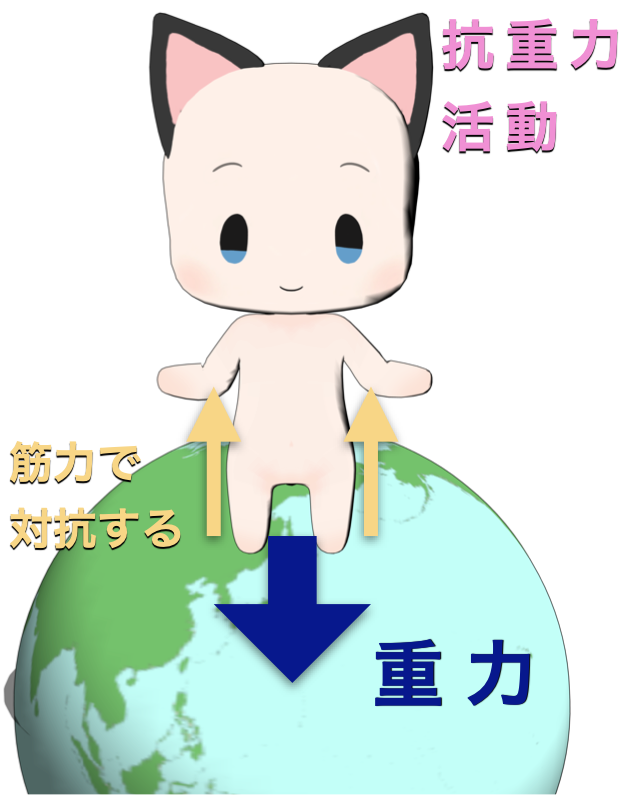

重力と抗重力

「重力」は意識することはありませんよね。

全ての生物が、地球の重力に抗いながら、生活しています。重力に対して同等な力なら姿勢は保てます。

- 姿勢を保ったり、移動動作を行うために筋肉は重力に反発します。

- 転ばないなど、目的動作を上手く実行するために身体のバランスをとります。

- ⒈⒉は、意識しないで自動的に実行されます。

ここで気づくことは、自分の意思ではなくて、緻密でオートマチックに制御プログラムが実行されていることです。筋トレしたら抗重力制御が上手くなることはなさそうですね。

むしろ、情報が大切になりそうです。

どの場所に重力圧がかかっているから「そこの抗重力筋をどれくらいガンバラせよう」ですね。もちろんその筋肉に力がある方がうまくいくでしょうが、前提として、差配が上手くいっていることが一番で、その「スイッチ」が感覚情報なのです。

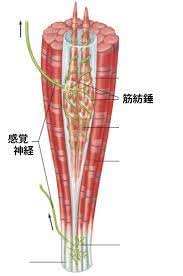

立って動いている時の重力を伝えるセンサーは、足の裏の圧力センサーと筋の張力センサーである筋紡錘くらいはなんとなく覚えておいてください。

人間は、2足歩行なので、抗重力筋の差配は、かなり緻密なので、脳卒中などで差配能力が乱れると、バランス取ることが苦手になる方もおられます。

成熟期を過ぎると、重力に対抗する反応が少しづつ低下していくようです。

運動習慣によって、ある程度防ぐことは可能です。

抗重力筋をひとくくりにはできません

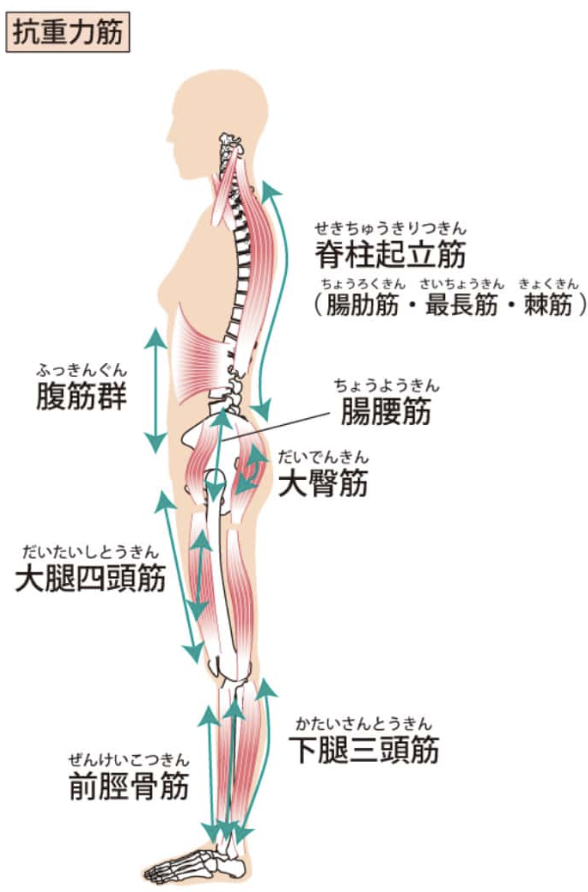

抗重力筋とは

重力に抗う役目の筋肉たちを「抗重力筋」と呼んでいます。

一般的に、そう呼ばれているのは「脊柱起立筋」「腹筋」「腸腰筋」「大殿筋」「大腿四頭筋」「下腿三頭筋」などです。

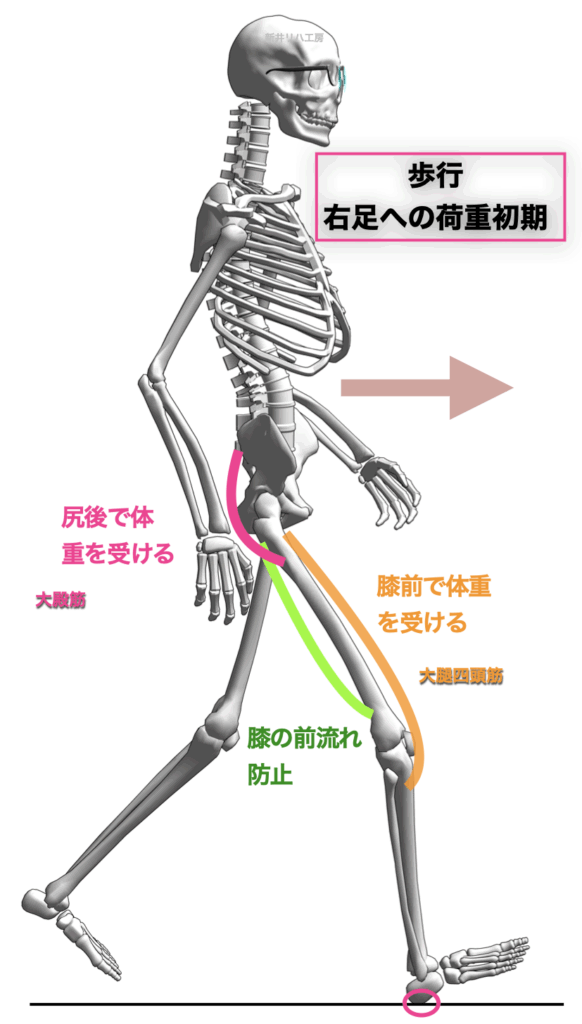

抗重力筋は場面によって主役が入れ替わります

抗重力筋たちは、場面によって主役が入れ替わります。

歩行で、体重が踵に乗っていく場面では、「大殿筋」「大腿四頭筋」などが主役になります。

片足で体重負荷に対応するための主役です。

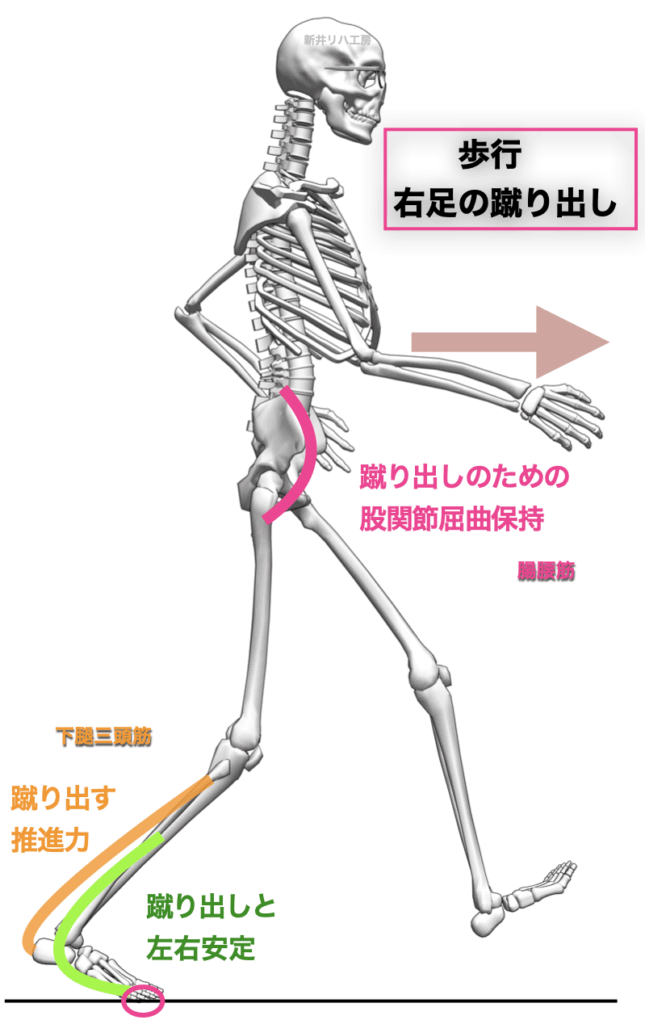

前に進むために、地面を蹴り出す場面では、「腸腰筋」「下腿三頭筋」「足底筋」などです。

蹴り出す推進役は、「下腿三頭筋」「足底筋」で、蹴り出しの推進力が上手く体幹に伝わるように「腸腰筋」が役割を担います。

このように、場面場面で必要な抗重力筋があります。

歩く推進動作を上達させたければ、その場面で「腸腰筋」「下腿三頭筋」「足底筋」の使用を強調する工夫をするべきです。

支え能力を上げたいのであれば、練習は荷重場面です。非荷重場面(椅子に座って膝を伸ばすなど)は準備練習にはなりますが、支え能力アップのはつながりにくいと考えます。

各関節の説明は、今後の本ブログの「膝関節」「股関節」「腰」などでしてゆきます。

年齢がいくほど、抗重力の「体重を受ける」「推進する」などの役割のメリハリが緩くなってきます。

遠くから見ても子供の歩きと高齢者の歩きでは、印象が違いますよね。

センサー情報から運動や動作を引き出す発想

前段で、抗重力筋活動の程度は、感覚情報が大切と申しました。

「頑張って、努力的に筋力を上げよう」

ではなく、

「動作の引き金となるセンサー情報を上手く利用して、運動や動作を引き出そう」

に、発想の引き出しを加えることを提案します。

まとめ

- 抗重力は、筋力だけでなくバランス能力も重要。

- バランスのための筋力の差配は、感覚情報(圧や筋肉情報)を元に実行されます。

- 動作場面によって、主役になる抗重力筋は代わります。

- トレーニングは、筋肉負荷発想に、引き金センサー情報から運動や動作を引き出す発想を加えることを強く提案します。