動こうとして、思うようにいかない。歳をとって衰えたなと実感することもあると思います。動作や運動能力に関して、立ち向かってもむずかしい部分でなく、効果的な方法を探りましょう。

老化は、元に戻ることが困難な劣化

成熟期を過ぎると「老眼」「髪の変化」「歯の変化」「物忘れ」「閉経」など、努力しても抗えないことを経験します。

そこは、抗う主戦場ではありません。変化が期待できるところでガンバリましょう!

理学療法士である筆者は、動作や運動能力向上を目指す時に、「無いものねだりをしない」と「潜在能力の可能性」両方を考えます。

動作の衰えは、筋肉や関節以外の原因でも起こっています

運動器(筋肉・骨・関節など)以外の原因を確認してみましょう。

- 心臓や肺の病気は、運動を困難にして、衰えと勘違いすることもあります。

- ホルモンの変化で体調に影響が出ている。

- 歯や消化器の不調で十分な栄養が取れていない。

- 実は、気づいていない病気の症状。

⒈については、心臓や肺の病気の治療をすると、日常動作に改善が見込めます。

⒉について、男性ホルモンと女性ホルモンを例に取ります。

・男性ホルモンは、筋肉量と骨密度の保持や造血作用を促します。

一般的に男性は、50〜60歳代ぐらいから低下して筋肉量などが落ちてきます。

・女性ホルモンは、生理など女性特有の現象にかかわています。

閉経後に女性ホルモン低下によって、骨粗鬆症や動脈硬化のリスクが上がります。

⒊について、歯や消化器の不調は、栄養状態の悪化だけでなく「活動」や「意欲」の低下につながります。

⒋について、運動器が健全であれば動作も活動的とはならないです。うつや視力・聴力低下でも人間の活動は落ちます。活動低下は、気づいていない病気のせいかもしれません。逆に「病気を探す」ことをし過ぎることもお勧めしません。

「健康寿命」を伸ばすには、自分の健康について客観的判断をした方がいいのですが、少々不具合があっても前向きな「楽天的」を見習いたいものです。

衰えによる活動低下は、老化の後押しをしますが、改善の余地は十分にあります

老化の改善は困難ですが、使っていなかった部分を鍛え直したり、補ったりすることで改善することはよくあります。

膝や股関節痛で家から出なくなった方が、杖使用で歩行距離が伸び、外出可能となって友人と会っている

病気のため病院で3ヶ月寝ていて、歩くことも不自由になった方がリハビリ後に復職している。

世の中、結構ガンバッテ良くなった方はたくさんおられます。

また、筋力アップは、高齢になっても効果は確認されています。

どう練習したら良いのでしょう。

動作の衰え(膝や股関節の不安定さや痛み、動きの悪さ など)の対処法について「抗重力活動をしましょう」「できるだけ歩きましょう」など、今の自分の現状の解決に結びつくアイディアには、不十分なのでしょう。

この原因の一つに、「膝」や「股関節」の個々の構造や役割などは分かっているのですが、膝関節と股関節・足関節の相互関係についてはどうも十分では無いようです。

「多くの関節の相互関係に注目した練習方法」がこのブログの提案の一つの柱です。

一つ例として問題提起を紹介します。

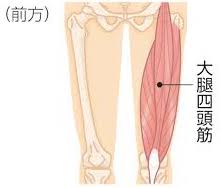

大腿四頭筋は、膝の前にある大きな筋肉です。膝を伸ばす筋肉と紹介されています。

実は、体重を受けるときは、膝が曲がらないようにし、体重を持ち上げるときは、膝を伸ばす役割をします。

しかし、大腿四頭筋は、大切ですがその役割の一部を担っているに過ぎません。

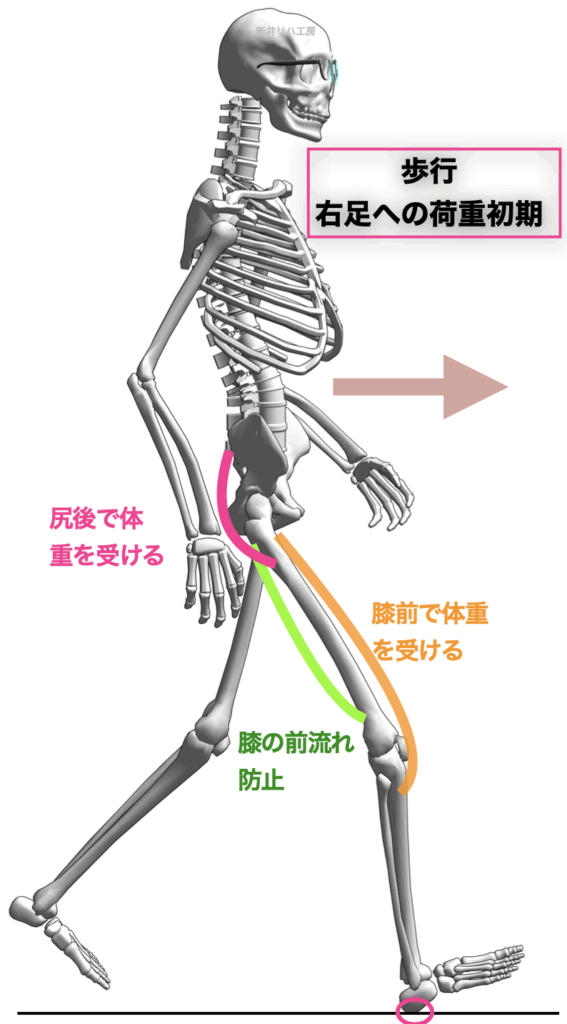

身体の重さを支えるのに少なくとも「膝の前に筋肉で受け」「膝の後ろの筋肉で、膝の前流れを防ぎ」「股関節の後ろで受ける」で連系します。少なくとも膝の前と股関節の後ろの連係は、必須です。実際には、膝下や体幹の筋肉などたくさんの筋肉の連系でこの動作は成り立っています。

大腿四頭筋を鍛えたら、支えが向上し、歩きや走りが上達するわけではないと理解していただけると思います。

例えば、「膝関節を安定させたい」と思えば、膝関節から下と股関節周囲の動的な安定が基本的プランとなります。

また、「止まっている姿勢」は、「動いている動作の1シーン」です。止まっている姿勢を論じても、動く中で出てくる問題を見つけられるかは困難であると思います。

まとめ

- 老眼など、老化は元に戻すのは困難です。

- 動作の衰えは、筋肉などの「運動器」の能力低下以外の原因でも起こります。

- 衰えは、鍛え直したり、補ったりすることで改善します。

- 動作能力改善には、多関節の相互の関係性を練習方法に活かすなど工夫が大切と考えます。