足底の筋肉とは

足の底の筋肉といってもピンときませんよね。

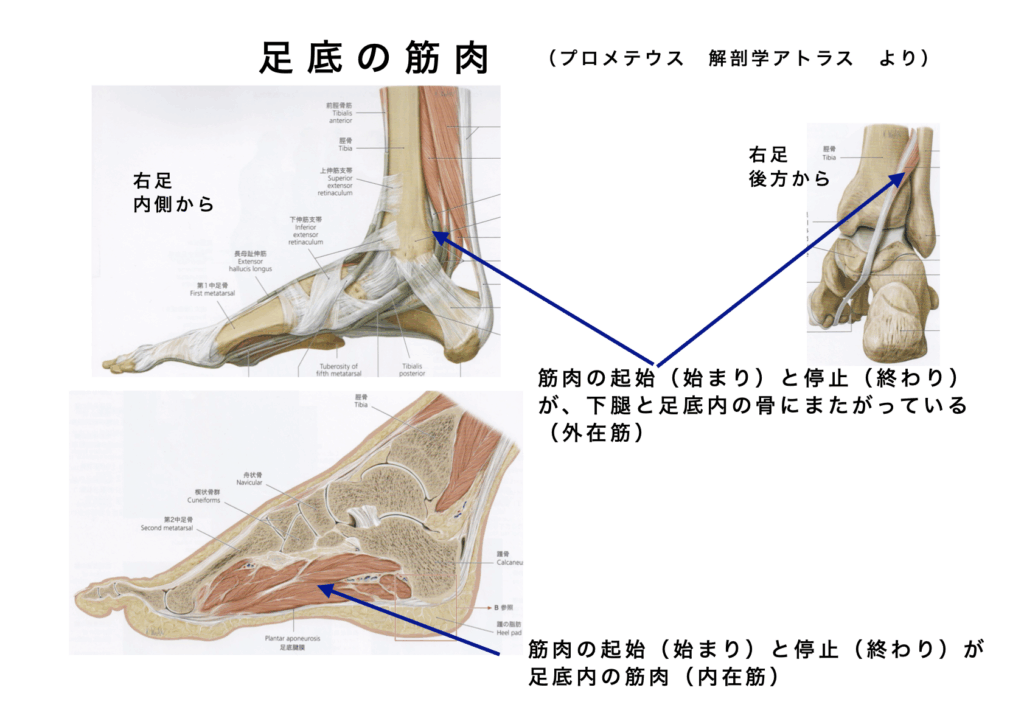

筋肉の起始(始まり)と停止(終わりが)足底内に収まる筋肉は、内在筋と言います。

足底からアーチを支えたり足指の動きや安定に働きます。

また、下腿から足底に伸びている筋肉もあります。(外在筋)

抗重力筋は、足底の筋肉を含めて、体重がかかった時に働きます

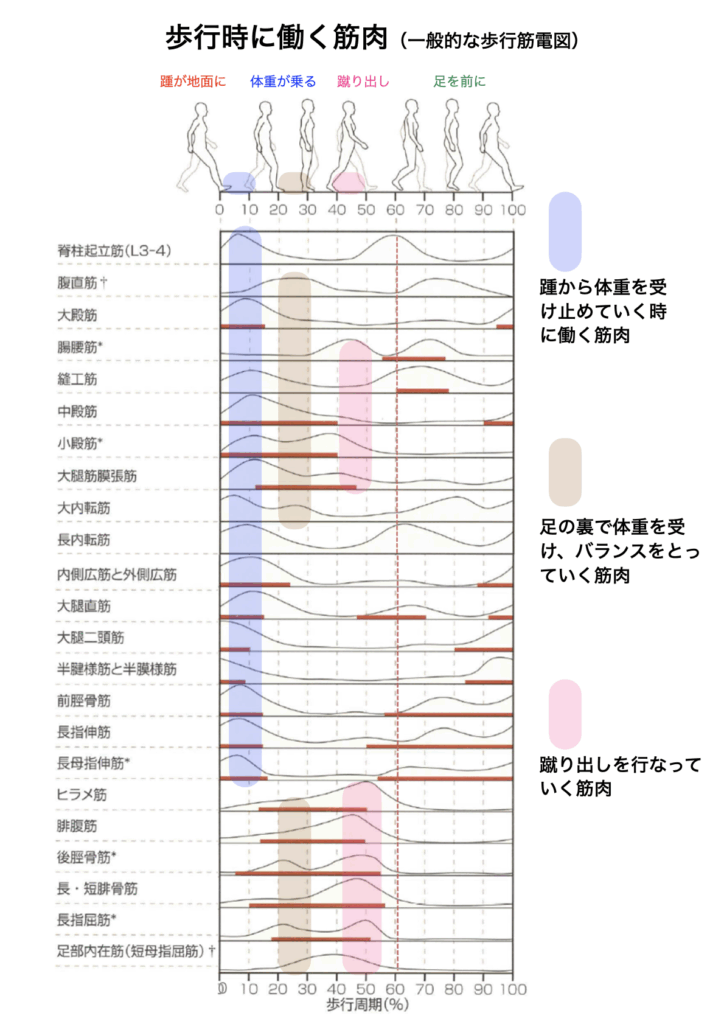

動作の筋電図は、山が高いほど強い収縮と考えて良いと思います。

筋放電データーをとるときに条件を決めますので、実際の歩行動作では同じにはなりません。大体の目安と考えて良いのです。私は、収縮リレーの順番と役割分担については動作筋電図は参考になります。

歩行の立脚相(足が床に接して支えている)において私は、筋肉のグループを3つに分けています。

- 片方の踵にこれから体重が乗ってっゆく。(初期)

- 片足で支えて、浮いている側の半身の重さを支えつつバランスを取っている。(中期)

- 前に進むために、蹴り出しを行う(後期)

図の上部分は、主に体幹/股関節/膝の筋肉で、いわゆる有名な「抗重力筋」です。

下の薄茶色と薄ピンクは膝下から足底の筋肉です。上記の2〜3にかけて役割をになっていることがわかります。

足底〜ふくらはぎの筋力が出るのは、立脚中期から蹴り出し場面

筋肉の働きの原則的なことを申します。神経の指令で、地上で動けるように効率よく働くのが「筋肉」です。

筋肉の役割その1は、1場面(踵で体重を受けるなど)の役割を担うために、「チームで働く(筋連係)」ということです。

その2は、動作は変化します。動作ごとの筋肉チーム(筋連係)のリレーが行われています。

筋肉は、直接的には「脳」からの指定で動きますが、起こっている運動からの「筋紡錘」や「圧」などの感覚情報から力の加減や修正をリアルタイムで行なっていますので、筋肉にとって「感覚情報」は、極めて大切です。

前項の「歩行筋電図」から、足底〜ふくらはぎの筋肉は、が立脚中期から蹴り出し場面が引き出しやすいことになります。

また、体重のかかり方が「弱い」と弱い感覚情報になるので、弱い筋収縮になります。

重いものを持ったりジャンプしようとすると、「強い」感覚情報になるので、強い筋収縮になります。

トレーニングのやり方を工夫する参考になると思います。

まとめ

- 足底の筋肉を紹介しました。

- 抗重力筋は、足底の筋肉を含めて、体重がかかった時に働く傾向が強いです。

- 足底〜ふくらはぎの筋力が出るのは、立脚中期から蹴り出し場面というのは、歩行の筋電図から読み取れます。

筋肉は、チームで動き、力加減は感覚情報によるということは、トレーニング計画に参考にできます。