人間の骨は約206個

人間は2足歩行なので、206個の石を2箇所から積み上げることを想像してください。

靭帯・関節包・筋肉あっても、保持し、安定的に動けるとは、奇跡的と表現するしかないでしょう。

リュックを背負い、スマホを操作しながら階段を登り降りができるのです。

2足バランス・歩行に合った「関節構造」や「筋肉の配置や形状」を600万年かけて猿人から進化してきました。と同時に、緻密な感覚センサーや神経システムも作られてきました。

ここで、押さえておきたいのは、構造や神経システムがあるにしても、基本的に膝にしても腰にしても「不安定」が前提と考えましょう。

機能的に「動き/可動性」を求めると「安定」は犠牲になるし、その中の動き方でリスクを少なくする運用をするのでしょう。

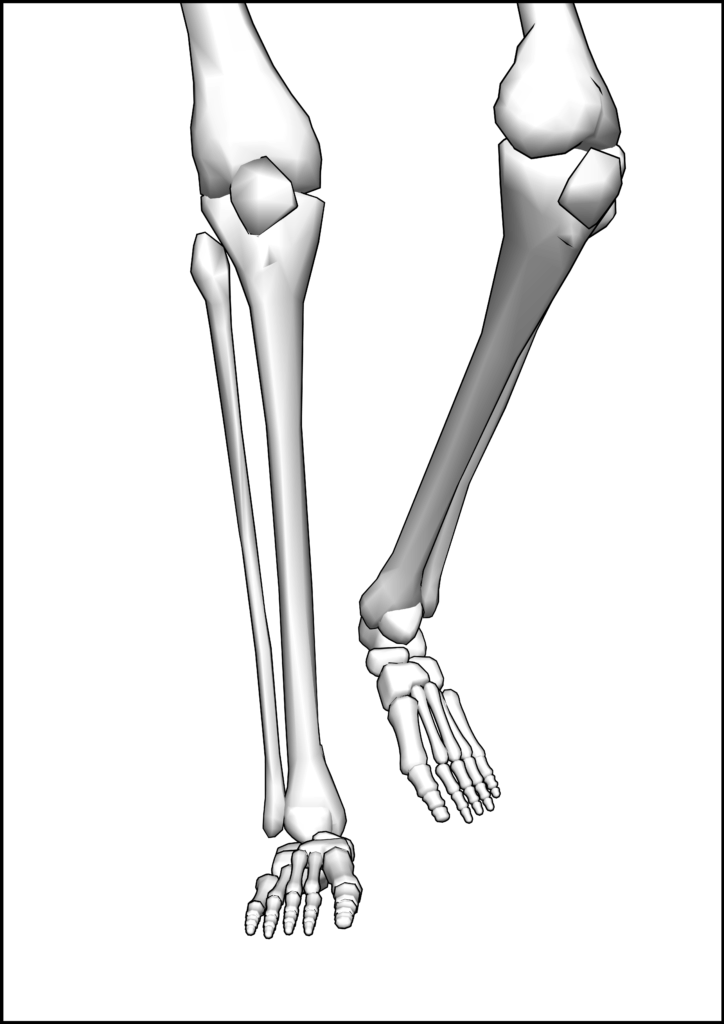

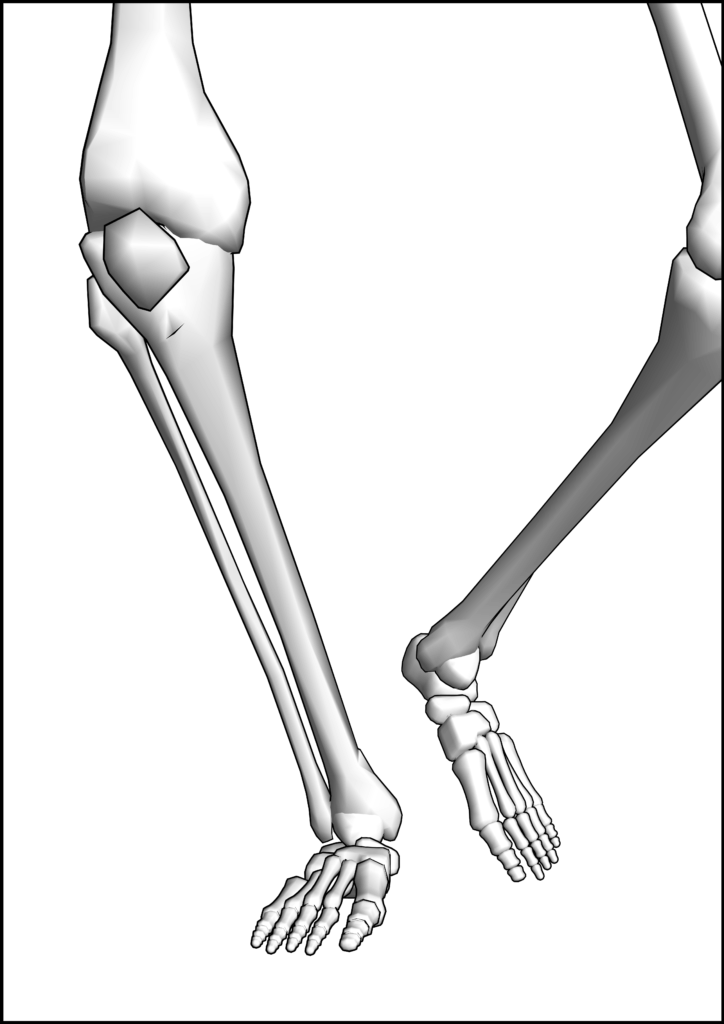

膝は、足指・足底や足関節・下腿の安定の上に乗っている

膝の上には充分な重さがありますが、

膝から地面の間には「足指」「足根骨」「足関節」脛骨/腓骨の「下腿」があります。

膝は比較的地面に近いですが、かなり不安定な上に乗っているということです。

それぞれの関節に可動性の方向と範囲ががありますが、それは、具体的な動作の中で説明を可能な限り入れていきます。

膝下の安定は、とても重要です。

車のタイヤのグリップ力はエンジンの力を地面に伝える役目です。

足底や足指は、バランスや推進力を地面に伝えるタイヤの役目に似ています。

溝のなくなったタイヤや空気の抜けたもしくは入り過ぎてパンパンになったタイヤでは、グリップは上手くきません。

地面を捉えない足指や「力」が入らない潰れた足底筋で、バランスや推進力を地面に伝えられるでしょうか?

サスペンションは、路面が変化してもハンドルを切っても、タイヤが地面との接地を損なわないようにタイヤの位置を変えてくれます。

「ヒト」に言い換えると、足部の「アーチ」や「リスフラン関節」「足関節」「下腿の回旋」などは、足指や足底が地面との接地(凸凹・滑る・滑らない・斜め・痛いなどのさまざまな条件)を上手くいかせるために足部や下腿の位置を変えてくれます。

膝は、足指・足底や足関節・下腿の安定の上に乗っているのです。

内側に下腿が傾く

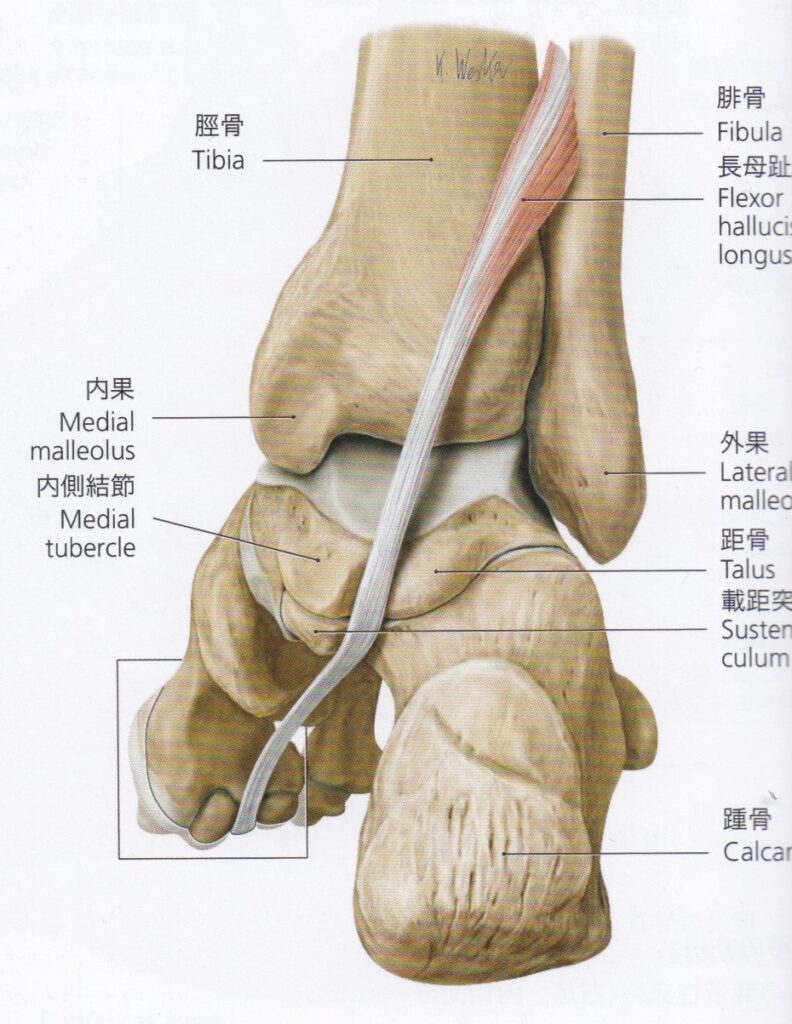

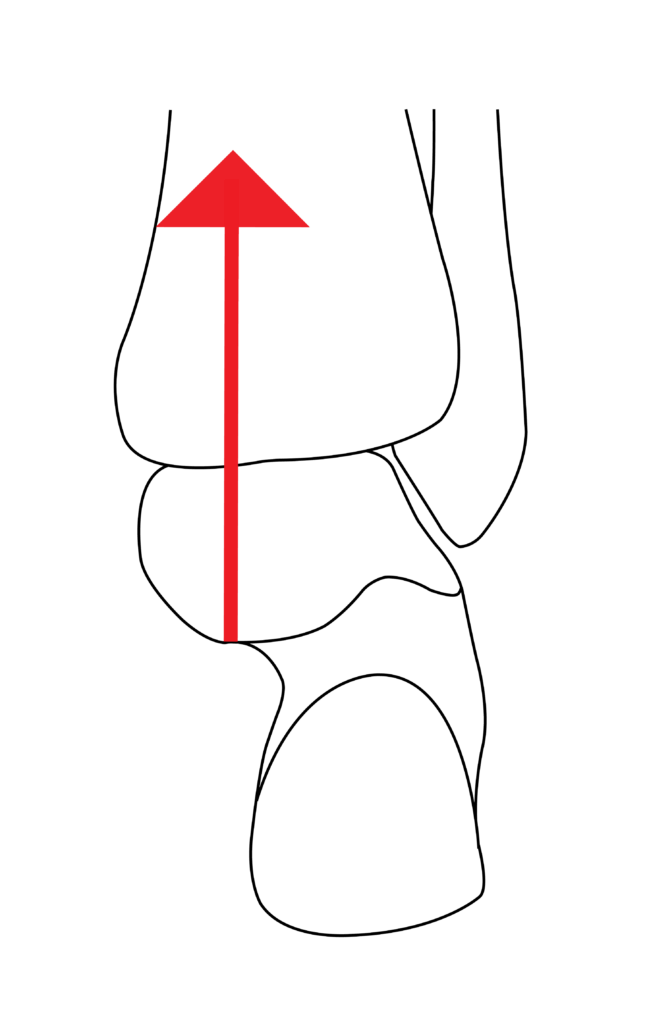

右の図は、右足を後ろから見た図です。

基本的に内側に傾きやすい構造になっています。

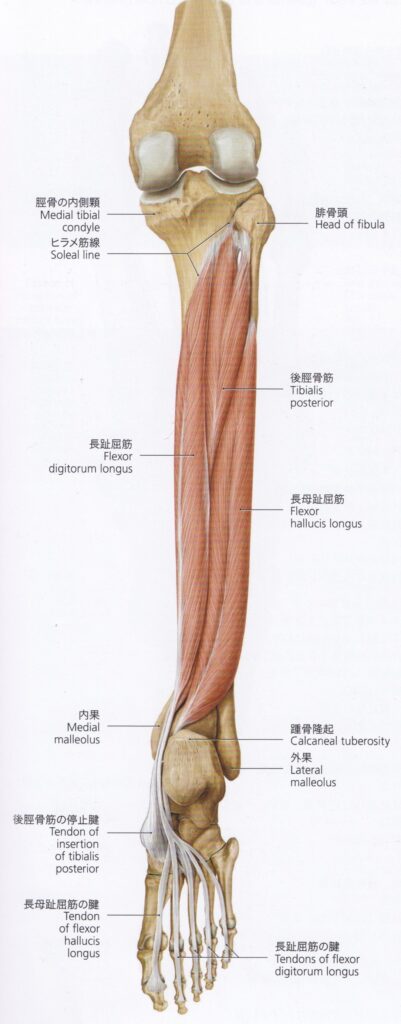

骨の絵では、長母趾屈筋が下から支えていますが、実際にはその上に後脛骨筋と長趾屈筋が同じように支えています。

左筋肉図・右骨格図:プロメテウス 解剖学アトラス

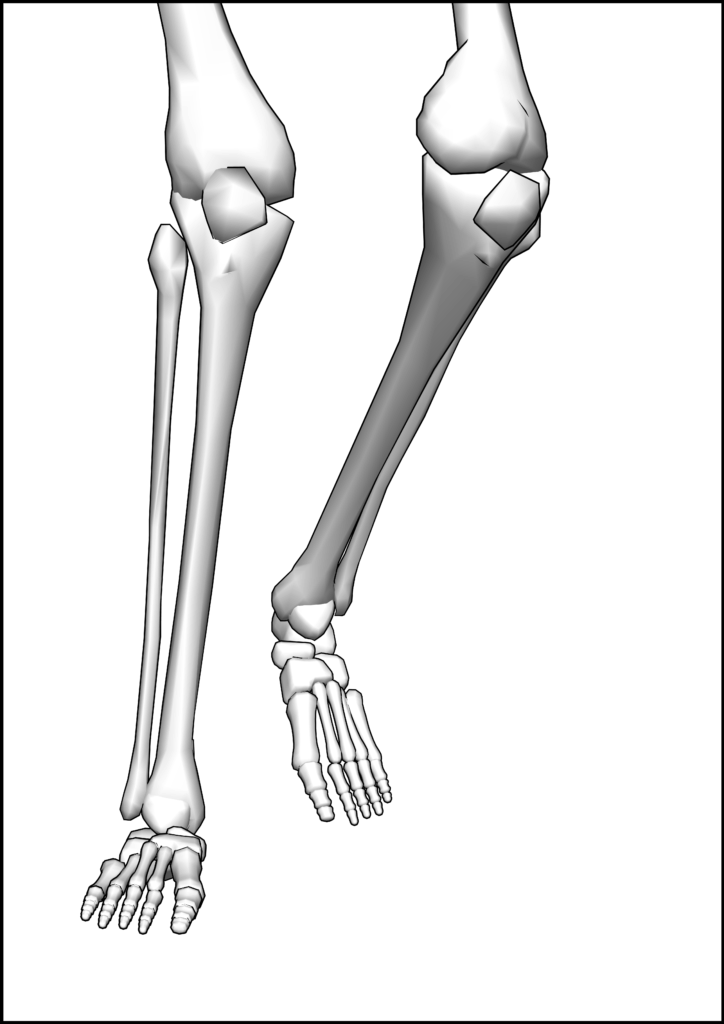

下腿が、内側に傾くと X脚

左の図は、右足の後方から見ていますが、後脛骨筋と長趾屈筋、長母趾屈筋が支えきれず、踵骨や距骨が内に傾くと下腿の骨も内側に傾き、X脚の原因になります。

X脚は、下腿の骨の脛骨上端外側と大腿骨の下端外側のが当たってしまいます。

「膝の外側」が痛くなるのは、骨が当たってしまうことが原因です。

外側に下腿が傾く

O脚は、下腿の骨の脛骨上端内側と大腿骨の下端内側のが当たってしまいます。

「膝の内側」が痛くなるのは、骨が当たってしまうことが原因です。

O脚で、膝の「痛み」や「外見」に悩んでいる方は大勢います。一般的に女性に多いと言われています。

なぜ、O脚になるかは、別に機会に述べさせていただきます。

まとめ

- 人間の骨は約206個の接合で成り立っていて「奇跡的」と言っても良いでしょう。

- 膝は、足指・足底や足関節・下腿の安定の上に乗っています。

- 下腿が内側に下腿が傾くとX脚になります。

- 外側に下腿が傾くとO脚になります。